Débattre sans a priori

Par proteos le 3 août 2012, 23:53 - Énergie - Lien permanent

Dans le rapport de la commission sur le coût de l'électricité, l'auteur du rapport proclame son attachement à un débat sans a priori sur la question du nucléaire et d'en étudier tous les aspects. Bizarrement, ce chapitre se limite aux questions de vieillissement du parc, des déchets radioactifs, des risques d'accidents et de leurs coûts. Tout aussi curieusement, le stockage d'énergie par électrolyse de l'eau n'envisage comme source d'énergie que les renouvelables intermittents.

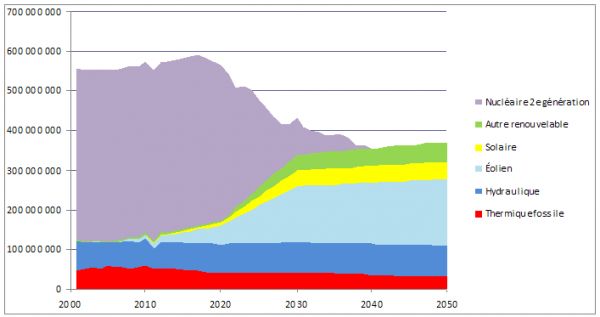

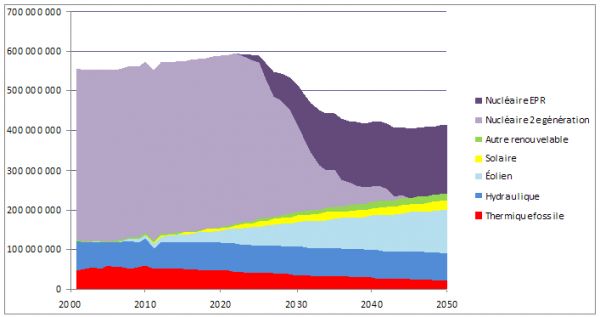

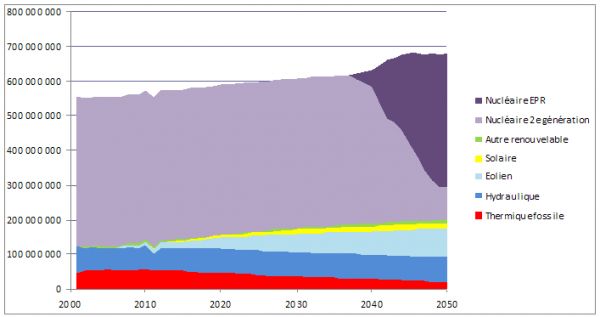

Toujours dans un esprit ouvert, on nous présente 3 scénarios de production électrique qu'on peut résumer grâce aux 3 graphes servant à les présenter.

Le premier scénario, dit «sobriété», propose de sortir du nucléaire le plus rapidement possible en se reposant pour une bonne part sur les énergies renouvelables intermittentes, solaire et surtout éolien. Le scénario «intermédiaire» propose une division par 2 de la production nucléaire à horizon 2050. Le troisième, dit «nucléaire nouvelle génération», propose d'augmenter légèrement la production nucléaire au niveau actuel et d'augmenter la production totale d'électricité de 150TWh — soit environ 25% de la production actuelle.

Le premier scénario, dit «sobriété», propose de sortir du nucléaire le plus rapidement possible en se reposant pour une bonne part sur les énergies renouvelables intermittentes, solaire et surtout éolien. Le scénario «intermédiaire» propose une division par 2 de la production nucléaire à horizon 2050. Le troisième, dit «nucléaire nouvelle génération», propose d'augmenter légèrement la production nucléaire au niveau actuel et d'augmenter la production totale d'électricité de 150TWh — soit environ 25% de la production actuelle.

On s'aperçoit donc que l'auteur n'envisage pas que la production nucléaire augmente encore beaucoup, ni même une forte augmentation de la production d'électricité provenant de sources décarbonées. Pourtant, le bilan énergétique de la France pour 2010 montre qu'on a consommé pour 1500TWh de combustibles fossiles en 2010 (p34). Comme il faut diviser cette consommation par un facteur 4 au moins pour cause de réchauffement climatique, remplacer une part substantielle des énergies fossiles par des sources non carbonées est sans doute une nécessité. Or, les sources dont on peut augmenter la production permettent principalement de produire de l'électricité. Certes, aucun scénario précis n'a peut-être été présenté par un des intervenants, mais au moins un, Jean-Marc Jancovici, était favorable à une telle issue.

Dans ce cadre, les 2 autres scénarios paraissent extraordinairement restrictifs puisqu'ils feraient a priori porter tout le poids de la sortie des énergies fossiles sur des économies d'énergie auxquelles ils rajoutent la nécessité de se priver d'une part au moins de l'énergie nucléaire actuellement disponible. Le premier scénario est aussi très surprenant. Il est dit dans le texte qu'il faudrait compter sur un développement important du stockage: des ressources importantes devraient être consacrées à la recherche et à la mise en oeuvre d'infrastructures de stockage d'énergie

. Or le développement sur l'électrolyse de l'eau ne laisse envisager qu'un rendement extrêmement faible, inférieur à 35% ce qui grèverait fortement l'intérêt du stockage dans un tel scénario où l'énergie serait sérieusement rationnée. On ne voit pas aussi quelle importance aurait le stockage d'énergie sur le graphique. L'aspect stockage est aussi ignoré quand il s'agit de passer au chiffrage des coûts.

Un autre point attire l'attention: en regardant bien, ce premier scénario est celui où la production d'origine fossile est la plus importante. Dans le texte, on dit aussi que ce scénario suppose la construction de nouveaux équipements de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable mais aussi très probablement, du moins tant que les technologies de stockage ne sont pas matures, de centrales à gaz. Il s'agit d'une part de compenser l'intermittence des sources d'énergie renouvelable, d'autre part de fournir une électricité de complément si le rythme de développement de celles-ci n'est pas suffisant

. Dit autrement, cela ne pose pas vraiment de problème aux tenants de ce scénario que les émissions de CO₂ ne soient pas minimisées. En clair, le problème du réchauffement climatique est moins important que le risque pris avec le nucléaire. C'est une position étonnante, puisque le stockage de l'énergie peut remplir exactement les fonctions que remplissent actuellement, en France, les combustibles fossiles dans la production d'électricité: faire face aux périodes de forte consommation et aux inattendus. Ce scénario devrait donc être celui de la vertu énergétique, celui où les combustibles fossiles sont totalement éliminés.

On ne surprendra personne en disant que, dans sa conclusion , le rapporteur Vert de la commission annonce que ce premier scénario a sa préférence. On peut donc en déduire les priorités qu'ont les Verts: sortir du nucléaire est plus important qu'éviter le réchauffement climatique, pourtant considéré comme porteur de bouleversements considérables de la nature par le consensus scientifique. Vraiment, pour débattre du nucléaire ou, plus exactement, de sa sortie, il ne faut avoir aucun a priori ni aucun tabou.

Commentaires

Aucun scénario n'envisage d'augmentation forte de la consommation électrique dans les 40 ans à venir. Mais que se passerait-il si une percée technique faisait que la voiture électrique représente l'essentiel du parc auto en 2050? Cela aurait un impact significatif sans doute. Est-ce que c'est envisagé dans ce rapport? En parcourant rapidement je n'ai rien vu.

En fait, c'est typiquement le genre de questions qui sont laissées de côté. Le rapport classe ce type de questions dans les "incertitudes", c'est dit juste avant les présentations des scénarios. Dans le rapport de la commission Énergies 2050, c'est à peu près pareil: les scénarios préparés par les entreprises ne prévoient pas de rupture, c'est pas mal de continuation de la tendance. Là c'est un peu le contraire, du fait de la coloration politique du rapporteur: on n'envisage vraiment que les cas de baisse de la production & de la consommation. Le seul scénario écrit noir sur blanc qui envisage réellement une hausse de la production électrique est celui de Sauvons le Climat, Négatep.

Ceci dit soyons sérieux et suivons le raisonnement des partisans d'un système tout éolien. Dans ce cas, ils auront besoin d'un gros volant de stockage d'énergie au rendement dégueulasse — suivant les sources, le stockage via l'hydrogène a rendement de 30 à 40% — et de consommation qu'on peut déplacer dans le temps — typiquement du chauffage électrique avec ballon d'eau chaude et voitures électriques. Bref: 0 chance que ça puisse coller avec une forte baisse de l'énergie produite. D'ailleurs, si on regarde les scénarios allemands, ils prévoient toujours des consommations électriques de l'ordre de 500TWh avec ~70M d'habitants soit plus ou moins ce qui se fait actuellement, sauf qu'il y a 80M d'habitants en Allemagne et donc plus de consommation totale. Si on n'a pas ce volant de stockage et de consommation à déplacer, il faut énormément plus de combustibles fossiles. Quand je vois que les partisans de ce genre de scénario sont des opposants au chauffage électrique, je me dis que quelque chose ne colle pas.

J-M Jancovici, lors de son intervention devant la commission, avait pourtant explicitement dit qu'en France, parce que sur notre sol, on ne produisait quasiment plus que de l'énergie sous forme électrique, la presse confondait systématiquement énergie et électricité, comme si le pétrole, le gaz et le charbon n'étaient pas des sources d'énergie, ou comme si elles ne comptaient pour rien dans la consommation française. À tort, évidemment.

Et bien la commission est tombée exactement dans le même panneau. Certes, son intitulé désignait explicitement l'électricité, ce qui a priori restreignait son champ d'investigation. Mais à partir des différentes auditions qu'elle a menées, elle aurait dû comprendre que l'électricité n'est qu'une petite partie du problème dès lors que l'on s'essaie à la prospective énergétique. Les 3 scénarios présentés dans ce billet montre qu'elle est passée complètement à côté de cette réalité. Quelqu'un a eu beau la lui dire, mais elle ne l'a pas entendue. (Einstein n'a-t-il pas dit que « Il [était] plus facile de briser un atome que de briser un préjugé » ?)

@ Proteos

Je ne suis même pas sûr que le rapporteur Vert ait conscience qu'il considère le risque nucléaire comme plus important que le risque climatique (même si, dans l'esprit de nombre de militants Verts, la hiérarchie entre les deux est très claire).

Je pense que d'une certaine manière, c'est pire : à mon avis, si on demandait au rapporteur de cette commission « Quid du facteur 4, et donc de la division par 4 de la consommation d'hydrocarbures d'ici 2050 (et donc du remplacement de tous les usages de ces hydrocarbures par de l'électricité supplémentaire, qu'il va falloir produire) ? », il répondrait quelque chose du genre « mais quel rapport ? »

C'est le défaut ultra-classique de nombre d'analyses prospectives ciblées, qui raisonnent « toutes choses égales par ailleurs ». Alors qu'en matière énergétique, c'est juste inepte, tellement le niveau de consommation d'énergie est lié au niveau de production économique (donc au niveau de richesse et à la croissance, dans le jargon des économistes).

Hollydays, comme le notait Dirtydenys dans son billet, le CO₂ est le grand absent de ce rapport. Alors que c'est une question fondamentale dans tous les problèmes d'énergie aujourd'hui, c'est une partie mineure du rapport et des conclusions des différents groupes, même du groupe écologiste.

Quant à voir le rapport entre réduction des émissions de gaz à effet de serre et production d'électricité, ils ont fini par s'en rendre compte. Sortir du nucléaire proposait encore il y a quelques années un scénario reposant principalement sur les combustibles fossiles, c'est désormais fini: ils se fournissent chez négaWatt. Non pas que ce soit tellement mieux, mais au moins ça préserve les apparences. Ce que vous dites montre cependant une constante dans la tactique des écolos: ne surtout pas aborder les problèmes de façon globale et essayer de mettre en avant les domaines où le nucléaire a des problèmes. Parce qu'il ne faut pas se cacher, le nucléaire a ses propres problèmes. Quand ils disent que l'éolien terrestre est à un prix équivalent à l'EPR, c'est vrai. D'où pour eux l'urgence de vouloir séparer au maximum producteur & transporteur d'électricité: le coût en rab qu'il faut supporter pour encaisser l'intermittence se fait au niveau du réseau de transport longue distance qui paie l'installation des lignes THT et qui paie pour le marché de capacité (=les centrales au gaz en stand-by). D'une certaine façon, si aucun producteur ne propose plus de faire du nucléaire, le transporteur sera bien obligé de faire avec et les clients de payer la note!

«D'où pour eux l'urgence de vouloir séparer au maximum producteur & transporteur d'électricité»

Je n'avais pas vu ça. Donc si je comprends bien, ces écolos se retrouvent à promouvoir la dérégulation du secteur de l'électricité aux côtés des élus les plus libéraux... puisque ce sont bien ces derniers, contempteurs de la dérégulation, qui exigent que soient séparés production et transport d'électricité, afin d'éviter l'apparition d'entreprises intégrées qui pourraient profiter de leur situation de monopole. Voilà qui est particulièrement cocasse (enfin, «cocasse», je suis très gentil... «Incohérent» voire «inconsistant» seraient plus proches de la réalité.)

Ceci dit, votre phrase me surprend quand même beaucoup : je n'ai pas souvenir d'un écolo qui affirme explicitement qu'il fallait impérativement séparer production et transport d'électricité (et encore moins, que ce soit bon pour le consommateur). A moins que vous déduisiez ce constat du fait qu'ils promeuvent la production décentralisée de petite taille (voire individuelle) d'électricité ?

«le coût en rab qu'il faut supporter pour encaisser l'intermittence se fait au niveau du réseau de transport longue distance qui paie l'installation des lignes THT et qui paie pour le marché de capacité (=les centrales au gaz en stand-by)»

Si vraiment c'est ce qu'ils ont en tête, alors l'avenir de l'électricité à horizon de 20 à 30 ans est limpide : sous-investissement chronique dans les installations de production. Exactement ce qui s'est passé en Californie ces dernières décennies, par exemple. Avec les coupures d'électricité que cela implique en cas de pic momentané de consommation.

Comme en plus, sur le terrain, les mêmes écolos s'opposent à l'installation de toute une série de lignes THT, cela implique que le marché français, aujourd'hui fortement intégré, va peu à peu se désintégrer avec le décommissionnement progressif des centrales thermiques actuelles (nucléaires ou à flamme), et que l'on va se retrouver avec des marchés régionaux qui ne seront «que» interconnectés (à l'image des pays européens aujourd'hui), et régulièrement incapables de faire face aux pics de consommation des gens, puisque la solidarité électrique entre régions que permet l'actuelle intégration du réseau n'existera plus que de manière marginale. (Autrement dit... les gens subiront régulièrement des coupures d'électricité en période de pic de consommation !)

Mais bon, vous allez me dire... les écolos auront eu leur décentralisation de la production d'électricité. Et puis après tout, comment le Japon a-t-il fait pour baisser significativement sa consommation d'électricité ? C'est facile : suite à une pénurie de production, en l'occurrence provoquée par le tsunami de 2011. Après tout, les cyniques pourraient affirmer que ce que le Japon a fait, la France pourrait aussi le faire (ça, j'ai déjà lu des écolos l'affirmer), et donc que le meilleur moyen pour obliger les gens à consommer moins d'électricité, c'est de contraindre la production, donc la quantité qui peut être consommée à chaque instant...

Mais même une telle solution a des limites dans le supportable. Par exemple, comment vont faire les Bretons, qui ne produisent que 7 % environ de l'électricité qu'ils consomment sur le territoire de leur région ? Vont-ils accepter de bétonner au large du Mont-St-Michel ou en sortie de la rade de Brest pour construire un grand barrage marémoteur de plusieurs GW de puissance ? Ou vont-ils accepter de se priver massivement d'électricité ? Une division par 5, 10 voire 15, ce n'est pas rien... A moins qu'ils acceptent de couvrir 10 à 25 % de leur territoire d'éoliennes... (consommation électrique moyenne en Bretagne de l'ordre de 6 GW ; superficie de la Bretagne : 27 000 km² ; puissance produite par une éolienne terrestre en moyenne annuelle : 2 W/m², sachant qu'il faut compenser l'absence de foisonnement par une capacité au moins double en l'absence de dispositif de stockage de masse, et qu'il faut pouvoir répondre non à la moyenne mais aux pics de consommation.) Mais pourquoi ai-je un petit doute sur cette dernière possibilité ?

Question bête : aujourd'hui, quand une STEP fournit de l'électricité qui correspond en fait à de l'électricité nucléaire produite en trop à un moment de creux de production, qu'EDF a utilisée pour remonter de l'eau dans la STEP, comment classe-t-on cette électricité, une fois consommée par le consommateur final ? Comme «électricité d'origine nucléaire» ? Ou bien comme «hydroélectricité» ? (Je ne serais pas surpris que de son côté, EDF la compte 2 fois dans ses chiffres de production. Mais ma question ici porte sur le classement de l'électricité finale, qui ne peut évidemment pas être consommée plus d'une fois.)

Je pose cette question parce que je vois que le scénario 1 de référence de la commission (http://senat.fr/rap/r11-667-1/r11-6... ) prévoit en gros 60 % de la production électrique française d'origine éolienne et 25 % d'origine hydroélectrique à l'horizon 2050. Pour une source (l'éolien) dont le facteur de charge n'est que d'environ 20 %, et dont la production à peu près garantie ne tourne qu'autour de 3 à 5 % de la capacité, 60 % de la production totale, ça fait une sacrée part ! Et si la réponse à la première question posée plus haut, c'est «hydroélectricité», alors ce scénario 1 est une vaste fumisterie, car avec une source dont le facteur de charge n'est que d'environ 20 % (ou même, ne soyons pas chien, 25 à 30 % si on combine de l'éolien terrestre et de l'éolien en mer), le système de stockage ne peut que fournir plus de la moitié du total consommé. Ou alors, le parc éolien supposé être installé est absolument gigantesque (capacité installée multipliée par 3 à 5 par rapport à ce qu'une production lissée pourrait offrir à l'aide d'un stockage suffisant : bref, ce que l'on imagine habituellement).

D'ailleurs, à la réflexion, quelle est la véritable source étayant ce scénario 1 ? Les petites notes référencent (vaguement !) le rapport Énergies 2050, mais en parcourant ce dernier, je n'ai pas trouvé de données de production projetée qui puissent étayer un graphique aussi précis (y compris dans les annexes du rapport). Surtout avec un horizon à 2050 ! Le rapport Énergies 2050 dit explicitement en synthèse de son chapitre 4 qu'à part Négatep et Négawatt, tous les scénarios qu'il a analysés se limitent à l'horizon 2030 (y compris celui de Global Chance). Or, des deux scénarios Négatep et Négawatt, le seul qui stoppe la production nucléaire avant 2050, c'est le scénario Négawatt, qui l'arrête... en 2033, et non vers 2040 comme montré par le graphique du scénario 1. Et le scénario Négawatt projette une production électrique inférieure à 300 TWh/an vers 2050 (dont 194 TWh/an d'éolien), dont là où le graphique du scénario 1 suggère un peu moins de 400 TWh/an (dont un peu plus de 200 TWh/an d'éolien, pour autant que j'ai pu en juger). Donc : comment ce scénario 1 a-t-il été établi ? J'espère, pas au doigt mouillé, en mélangeant allègrement des scénarios venant de droite et de gauche...

Je vais essayer de répondre à certaines choses:

D'abord, les Verts demandent bien la séparation des réseaux et de la production en sociétés différentes. Dans leur contribution, il est écrit: . Ils sont aussi bien au courant des particularités du marché de l'électricité. Ce n'est pas forcément étonnant que les Verts apprécient un marché libéralisé — enfin disons à structure libérale: leurs contacts avec les Verts allemands (qui ne sont certainement pas défavorables aux marchés en général) favorise cela. Ils peuvent voir aussi cette organisation comme un moyen de se libérer d'un monopole contre lequel ils se battent depuis longtemps. Enfin, les marchés libéralisés n'ont en effet pas une fort part de nucléaire ... sauf en Suède et bientôt en Finlande.

Que les marchés libéralisés soient confrontés à des problèmes d'investissements n'est pas nouveau: l'exemple européen le plus parlant est celui du Royaume-Uni. Avec la fin du charbon, le déclin du gaz de la Mer du Nord et les légers problèmes climatiques, il faudrait de nouveau investir. Mais vu que la consommation d'électricité n'augmente pas — la crise n'aide pas! — et que tous les nouveaux moyens sont plus chers que le prix spot, on ne se bouscule pas pour investir. D'où les contorsions de l'actuel gouvernement anglais. Mais je ne pense pas que le réseau souffre de sous-investissements du fait de sa position de monopole naturel inattaquable. La vraie menace vient des manifs contre les lignes THT ... menées par les écolos!

Pour ce qui est du pompage, actuellement, le retour est compté dans la production hydraulique, section lac de barrage. De toute façon, on ne sait pas faire de différence entre le litre remonté qu'on fait redescendre et celui qui est arrivé dans le lac par les précipitations. Un système avec du stockage compterait ensemble production "primaire" et "secondaire", avec peut-être une légère différenciation, comme actuellement une ligne donne l'énergie qui a servi au pompage. Ça fait partie des choses impossibles de ce scénario "sobriété": il devrait y avoir du stockage, mais on ne le voit nulle part! Et oui, il paraît largement impossible à faire fonctionner.

Je pense intéressant de signaler en complément cette analyse de HSBC sur le marché électrique allemand et la position des deux opérateurs principaux.

Le point le plus important est que l'investissement dans les renouvelables tue le marché de capacité (gaz, hydraulique pompé/de pointe), et que c'est bien une effet systémique car ils ont déjà vu la même chose en Espagne :

https://www.research.hsbc.com/midas...

Le deuxième point très significatif est que sur le marché de gros acheté d'avance, les prix n'ont pas beaucoup évolué. Le marché est en contango, les opérateurs sont prêt à payer plus que le prix moyens des capacité dont la disponibilité sera garantie à terme. C'est plutôt bon pour le financement des capacité de base, mais en priorité les moins chères d'entre elle, et donc le lignite du fait à la fois du risque politique autour du nucléaire, et à cause de la chute du marché carbone en surcapacité.

Il reste un énorme problème sur le financement des capacités de pointe. L'Allemagne pour l'instant a en fait beaucoup de capacité fossile de réserve, on arrivera pas forcément à la rupture tout de suite. Mais on en prend le chemin.

Je ne sais pas si le marché à terme est en contango. Les contrats longs s'entendent sur une durée d'un an: c'est le cas pour les contrats d'EEX (exemple: contrat 2015), il faut donc moyenner sur un an les prix de l'électricité. C'est clair que ça enlève une grosse partie de l'asservissement au prix spot, mais seulement une partie: plus il y a d'épisodes de prix bas, plus les prix doivent baisser. Or c'est ce qu'on constate: le contrat 2015 n'a vu son prix cesser de décroître partant de 70€/MWh pour être autour de 50€/MWh en ce moment. C'est un prix pas complètement délirant vu les prix pratiqués en Allemagne. Un tour sur le site d'EPEX spot montre que les prix 'base' (qui ne sont rien d'autre que la moyenne du jour) pour l'Allemagne sont nettement plus volatils qu'en France. Par exemple, le prix du 21/8 est 10€ au dessus du reste de la semaine, avec un pic au cours de la journée à 85€/MWh, en plein mois d'août. L'effet contango existe sans doute: les acheteurs viennent pour avoir une assurance d'approvisionnement sur le contrat 'base', pas pour espérer profiter d'un surplus d'éolien ou de solaire à éponger.

Pour ce qui est des problèmes de capacité, à terme c'est assez clair. La première échéance est fin 2015, lorsque la directive européenne GIC (LCP en anglais) va mettre à la retraite nombre de centrales au charbon. C'était l'info principale du rapport de RTE l'an dernier sur les risques d'approvisionnement en France (cf le billet de verel). Tout ça s'explique sur le mode de fonctionnement du marché électrique: comme la base a un prix marginal dérisoire — surtout si c'est du lignite ou du nucléaire — ce sont les capacités de pointe, surtout intermédiaires, qui morflent à cause des renouvelables. Ce sont ces mêmes capacités qui seront nécessaires lorsque les vieilles centrales de base polluantes seront mises au rencart — certaines centrales de RWE datent des années 60. Mais elles ne sont pas rentables en ce moment, donc pas construites sans subvention, ou alors mises en réserve. Les années après 2015 risquent d'être de plus en plus sportives à gérer.

C'est ce qui est dramatique avec la politique allemande: au fond c'est un saut vers l'inconnu. On ne sait pas s'il y aura des gens pour approvisionner le marché de l'électricité, on ne sait pas comment se passer totalement de combustibles fossiles, on ne sait pas ce qu'il advient des autres sources de consommation de combustibles fossiles. Alors que de l'autre côté le nucléaire a déjà permis à la France de régler la majeure partie des problèmes posés par la production d'électricité et une (petite) partie des problèmes posés par le chauffage.

Sur l'histoire du contango, il me semblait que c'était ce que je voyais sur les documents financiers suivants de RWE (accessible à partir de leur site institutionnel), mais en fait j'avais plutôt regardé de travers.

Cf

http://www.rwe.com/web/cms/mediablo...

http://www.rwe.com/web/cms/mediablo...

Et voir la courbe "Forward selling by RWE Power in the German market".

Ce qui est intéressant est qu'elle montre qu'il y a aussi des contrats 2 ans à l'avance, et qu'à la fin RWE a vendu 90% de sa production par avance. D'ailleurs à mon avis, il y a plein de choses à éplucher dedans. En ce moment ils ont vendu plus de 90% de 2013, et 50% de 2014.

En fait le phénomène est plutôt un blocage du prix courant au moment où le contrat se signe, ce qui fait que le prix a tendance à baisser au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ce qui est ce que j'avais interprété de travers comme contango. En fait c'est juste que comme le prix baisse petit à petit, les prix à +2ans et +1ans baissent eux aussi progressivement.