De la tarification progressive de l'énergie

Par proteos le 9 septembre 2012, 18:53 - Énergie - Lien permanent

Durant la campagne présidentielle, les socialistes et François Hollande ont dit qu'ils voulaient instituer une tarification progressive de l'énergie, partie intégrante de leur politique énergétique déplorable. Comme c'était prévisible, les projections de RTE montrent que le mix électrique prôné durant la campagne va provoquer une hausse des émissions de CO₂ par le secteur de la production d'électricité. La raison était déjà connue de longue date: les énergies renouvelables à la mode, solaire photovoltaïque et éolien, sont intermittentes ce qui suppose qu'elles sont suppléées par des centrales dont les coûts dépendent avant tout du prix du combustible comme des centrales au gaz.

François Brottes, qui était chargé du dossier «énergie» au sein de l'équipe de campagne de François Hollande, a donc déposé une proposition de loi. Elle ne déroge pas à ce qu'on pouvait craindre: pour fonctionner, une intrusion supplémentaire dans la vie privée des gens est nécessaire, le niveau de détail demandé va transformer ce système en usine à gaz, le tout sans bien sûr assurer que les buts soient atteints ni que ceux-ci soient légitimes

Le modèle de fonctionnement

La proposition de loi ne recèle pas que des dispositions sur la tarification progressive: par exemple, elle veut aussi étendre le bénéfice des tarifs sociaux à plus de gens. Actuellement, le coût des tarifs sociaux est modique, cette extension ne devrait pas changer cet état de fait. On laissera de côté ces dispositions, la tarification progressive étant le cœur réel de la proposition de loi.

L'idée de base de la tarification progressive est qu'il est possible de déterminer trois types de consommation d'énergie: le minimum vital, le normal et le gaspillage. Ces trois types de consommation sont délimités par des seuils d'énergie consommés qui définissent des bandes où le prix du kWh est différent: bas pour la zone frugale, haut dans la zone de gaspillage. La question qui se pose immédiatement est de savoir comment déterminer ces seuils. L'auteur de la proposition de loi précise que les seuils seront modulés en fonction de la zone géographique et de la taille du ménage. Comme il existe plusieurs moyens de se chauffer, il va falloir demander aux gens comment ils se chauffent. Et d'exiger que tout le monde précise le moyen de chauffage de sa résidence principale sur sa déclaration de revenus, chose sans doute très naturelle dans un pays où on y demande déjà aux gens s'il possèdent une télévision, mais qui est très clairement une intrusion dans la vie privée dont on va voir qu'elle n'est sans doute inutile et contre-productive.

Il va aussi falloir découper le territoire français en zones où les besoins de chauffage seront déterminés. Manque de chance, dans un rapport de 2008 intitulé Économie et substitution d'énergie dans les bâtiments

, on peut lire que les besoins «objectifs» de chauffage varient d'un facteur 3 au sein du département des Alpes-Maritimes (p20). On voit donc que le découpage s'annonce sportif et qu'il risque d'y avoir un lobbying intense pour être bien classé dans certaines régions. Ajoutons à cela qu'il existe aussi des logements qui se chauffent avec 2 énergies: en effet, au cours du temps, les combles de nombre de maisons ont été aménagés, étendre le réseau d'eau chaude des radiateurs étant plus coûteux que d'installer des radiateurs électriques, ce sont ces derniers qui ont été choisis. Cocher la bonne case pour ces logements requerra une lecture attentive des factures respectives.

Encore plus gênant: il existe des possibilités de substitution entre énergies mais toutes ne seront pas soumises à la nouvelle tarification. Certes, on peut soit souhaiter ces substitutions — comme encourager le chauffage au bois — soit penser qu'elles sont peu probables du fait du différentiel de prix — à 1€/L, le fioul vaut environ 100€/MWh alors que le gaz est facturé environ 70€/MWh. Comme la surtaxe maximale vaudrait dans un premier temps au maximum 30€/MWh, elle ne devrait pas avoir trop d'effets pervers. Si la proposition de loi ne soumet pas tout les sources d'énergie à la même enseigne, c'est que c'est impossible ou au moins — ne sous-estimons pas l'inventivité des ministères — très compliqué. Les seules énergies taxées présentent l'immense avantage d'être distribuées par un réseau: chaque consommateur a un seul fournisseur à chaque instant. Pour le fioul, le bois, le GPL, rien de tout cela: on peut s'approvisionner auprès de plusieurs sources au cours de l'année sans que le gouvernement ne puisse savoir combien on a consommé. Il ne faut pas se faire d'illusion: ce n'est pas parce que l'énergie est un bien de première nécessité qu'une telle tarification est instituée, mais parce que l'état en entrevoit la faisabilité. La nourriture, bien de première nécessité s'il en est, ne peut faire l'objet d'une telle tarification. Outre qu'il est aussi extrêmement compliqué de définir dans ce domaine la frugalité et l’exubérance, le nombre de fournisseurs et de façons de se nourrir rend l'aventure totalement impossible. Dans le cas des énergies hors réseau, on se retrouve dans le même cas de figure.

On trouve aussi dans la proposition de loi des dispositions qui tiennent du bizarre. C'est ainsi que les résidences secondaires seront exemptées. Pourtant, posséder une résidence secondaire ne dénote pas une frugalité hors du commun, au contraire. La raison à la base de cette exemption, c'est que ne pouvant faire la somme des consommations de la résidence secondaire et celles de la résidence principale, d'autant qu'on peut avoir des fournisseurs différents pour les deux, l'état ne peut pas déterminer dans quelle tranche tombe ce consommateur pour sa consommation globale. Remarquons aussi qu'un décompte séparé amènerait certainement à subventionner les consommations dans la résidence secondaire et, par ses séjours dans sa deuxième résidence, l'heureux propriétaire terrien verra sa consommation d'énergie dans sa résidence principale diminuer: il paiera donc moins à consommation totale égale que la malheureux qui passe plus de temps dans son unique résidence. On trouve aussi une disposition sans précédent: les locataires pourront imputer les surcoûts imposés par la surtaxe qui ressortiraient du chauffage sur leur loyer. Pour les locataires qui se chauffent au gaz et qui aiment les appartements surchauffés, c'est une aubaine: une partie de l'énergie nécessaire pour obtenir une température au-dessus de la température définie par décret sera payée par le propriétaire. L'auteur de la loi se justifie en affirmant que les locataires ne sont pas responsables de la mauvaise isolation du logement qu’ils occupent et ne doivent pas être pénalisés par la tarification progressive

. En clair, il entend corriger une imperfection de marché qui est que les locataires ne savent pas combien ils vont devoir payer avant d'entrer dans l'appartement et ne peuvent intégrer cette information lors de leur choix. Cependant, il existe aujourd'hui un diagnostic de performance énergétique, mais il n'indique rien du tout quant aux dépenses étant donné qu'il est libellé dans une unité incompréhensible — le kWh d'énergie primaire par m² et par an— qui n'a qu'un lointain rapport avec la facture réellement payée — pas plus d'ailleurs qu'avec les émissions de CO₂. Je me permets donc une suggestion: plutôt que de communiquer une information incompréhensible, pourquoi ne pas la présenter sous une forme facilement assimilable: la somme dépensée annuellement?

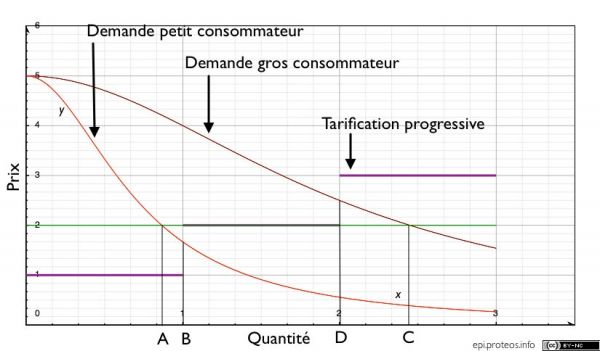

Se pose aussi la question de savoir si les buts sont véritablement atteints. Pour essayer de comprendre ce qui va se passer, un détour par un modèle très basique peut être utile. Selon la théorie économique standard, la quantité consommée est déterminée par la comparaison entre le prix d'achat d'une unité supplémentaire d'un produit avec le bénéfice qu'on en retire. On peut représenter cela par un graphique comme ci-dessous. La courbe des prix (ou d'offre) est plate dans le cas d'une tarification classique (courbe verte), elle est en paliers successifs pour la tarification progressive (courbe violette). Des courbes de demande qui représentent les bénéfices pour les consommateurs sont en rouge: les premières unités consommées apportent plus de bénéfices que les suivantes.

On voit que pour le gros consommateur, la quantité consommée diminue en passant de C en D. Par contre le petit consommateur augmente et passe de A en B. Si le premier cas est bien le but recherché, le deuxième cas me semble un gros bug. On remarque aussi que s'il n'y a que ces deux types de consommateurs dans la population, le système ne s'équilibre pas: il n'y a plus que des subventions à la consommation! Ce cas n'est pas une vue de l'esprit, c'est ce qui s'est passé pour le bonus/malus sur les automobiles.

On voit que pour le gros consommateur, la quantité consommée diminue en passant de C en D. Par contre le petit consommateur augmente et passe de A en B. Si le premier cas est bien le but recherché, le deuxième cas me semble un gros bug. On remarque aussi que s'il n'y a que ces deux types de consommateurs dans la population, le système ne s'équilibre pas: il n'y a plus que des subventions à la consommation! Ce cas n'est pas une vue de l'esprit, c'est ce qui s'est passé pour le bonus/malus sur les automobiles.

On me répliquera que le modèle montré n'est pas représentatif de la réalité. Cependant, la proposition de loi ne s'accompagne d'aucune étude d'impact — elles ne sont pas obligatoires. Par contre, la loi demande au gouvernement de remettre divers rapports, dont un pour voir si le système proposé fonctionne réellement: c'est l'article 2 de la proposition. Notons aussi que déposer une proposition de loi permet d'éviter l'étude par le Conseil d'État du projet de loi, des fois qu'il soulève de bêtes problèmes comme celui de savoir si l'état peut demander n'importe quoi aux gens sur la déclaration de revenus. Cette proposition de loi apparaît ainsi comme un projet de loi maquillé; il n'est pas dit que se servir du Parlement comme d'un faux nez du gouvernement revalorise réellement le rôle du premier. L'auteur semble aussi d'un optimisme modéré quant à se proposition puisqu'il écrit: l’analyse montre que le dispositif peut fonctionner : c’est l’essentiel.

Le citoyen eut sans doute préféré que l'auteur vérifiât la réalité du fonctionnement avant de déposer sa proposition, surtout que ce même auteur déclare plus loin que l’apparente complexité du mécanisme proposé pour la tarification progressive résulte d’un choix mûrement réfléchi

.

Peut-on faire mieux?

La complexité affichée est inacceptable quand on sait qu'il est en fait possible d'arriver aux buts affichés de façon nettement plus simple: sans demander d'information supplémentaire à la population, avec une consommation qui sera a priori en diminution pour tout le monde, sans avoir besoin de modifier les systèmes de facturation. Il y a évidemment une contrepartie: il n'y aura pas de micro-management de la population et des effets de substitution entre énergies pourront jouer. De toute façon, un des enseignements principaux de la théorie économique standard est que l'état est très mauvais quand il s'agit de régenter la vie de la population dans les détails. C'est aussi un principe de base de la démocratie que de penser que chacun a la capacité de décider quelles sont les meilleures décisions à prendre et que chacun peut distinguer l'utile et le superfétatoire en ce qui le concerne. Encourager les substitutions entre énergies peut aussi être un but légitime, comme on le verra plus loin.

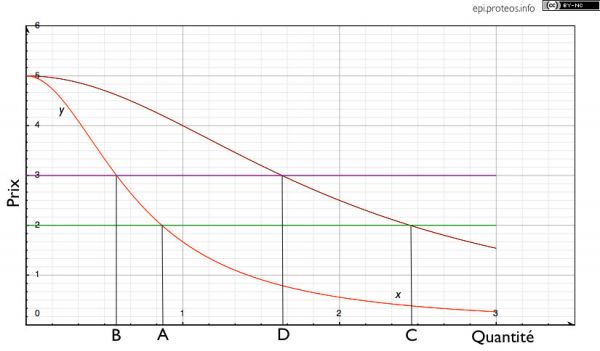

L'idée est la suivante: pour chaque source d'énergie, on fixe une taxe d'accise sur la consommation. Le produit de cette taxe est proportionnel au volume consommé. La proposition de loi visait aussi à récompenser les petits consommateurs. On peut atteindre simplement ce but en alimentant un fonds avec le produit de la taxe dont on redistribue alors le produit en le divisant entre tous les habitants. La taxe existe déjà: elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la TIPP, elle peut frapper toutes les sources d'énergie même celles qui ne sont pas distribuées par un réseau. Pour redistribuer le produit de la taxe, l'état n'a besoin d'aucune autre information que celles dont il dispose déjà. En reprenant le modèle basique du dessus, on obtient un nouveau graphique:

On constate que tout le monde réduit sa consommation. Les gros consommateurs réduisent aussi leur consommation de façon plus importante. Ce système est aussi plus flexible: la proposition précise que le système doit s'équilibrer mais que l'état doit aussi contacter les ménages modestes pour leur donner de l'aide pour diminuer leur consommation d'énergie. Comme cette aide n'est pas financée par le système de la proposition, on voit mal les actions concrètes sur lesquelles cette prise de contact va déboucher. Il est par contre facile de remplir un fonds d'aide à l'aide du produit d'une taxe.

On constate que tout le monde réduit sa consommation. Les gros consommateurs réduisent aussi leur consommation de façon plus importante. Ce système est aussi plus flexible: la proposition précise que le système doit s'équilibrer mais que l'état doit aussi contacter les ménages modestes pour leur donner de l'aide pour diminuer leur consommation d'énergie. Comme cette aide n'est pas financée par le système de la proposition, on voit mal les actions concrètes sur lesquelles cette prise de contact va déboucher. Il est par contre facile de remplir un fonds d'aide à l'aide du produit d'une taxe.

Les buts sont-ils vraiment légitimes?

On peut finalement se poser la question de la légitimité des buts. L'auteur de la proposition cite en premier lieu le renchérissement général de l'énergie qui s'est produit ces dernières années. À mon sens, il est impossible de justifier la tarification progressive de cette façon: si tous les prix de l'énergie augmentent, il n'y a pas de raison de différentier petits et gros consommateurs. Chaque unité d'énergie consommée coûte plus cher, qu'on soit un gros ou un petit consommateur: dans ce cas, il n'y a pas de segmentation réelle du marché de l'énergie avec des sources dont les prix n'augmenteraient pas.

L'autre point est qu'il n'est pas légitime de décourager la consommation d'énergie en général par ce qui s'apparente de fait à une taxe. Ce n'est légitime que parce que le prix facturé ne prend pas en compte tous les inconvénients du type d'énergie utilisé. Or les 2 inconvénients les plus importants sont le risque de tarissement de l'approvisionnement et les émissions de CO₂. On voit donc que les énergies qu'il faudrait le plus décourager sont les énergies fossiles. Comme le charbon n'est plus guère utilisé par les ménages — seuls concernés par la tarification progressive —, les premiers produits dont il faudrait décourager l'utilisation sont les dérivés du pétrole. Les alternatives aux carburants automobiles ne sont certes pas très crédibles pour le moment et déjà très taxées, mais dans le domaine du chauffage, le fioul apparaît comme la source d'énergie à laquelle s'attaquer en priorité. Il provoque l'émission d'environ 300g de CO₂ par kWh (source) et le pétrole est sans doute en voie de disparition. Le gaz naturel émet, lui, environ 220g de CO₂ par kWh. Les champs de la Mer du Nord ont globalement passé leur pic, le gouvernement fait profession de ne pas exploiter les gaz de schiste, l'approvisionnement européen va donc se compliquer, même s'il est prévu que l'approvisionnement mondial se maintienne plus longtemps que celui du pétrole. Quant à l'électricité, il est bien connu que grâce au nucléaire et à l'hydro-électricité, sa production est très peu carbonée en France. Les émissions moyennes sont d'environ 90g de CO₂ par kWh facturé. L'électricité présente de plus la caractéristique d'être soumise au système européen de quota d'émissions, ce qui fait que la taxer au titre des émissions de CO₂ conduit à faire payer le consommateur 2 fois. La sécurité d'approvisionnement est variable, puisqu'elle dépend de plusieurs facteurs: disponibilité et construction de centrales, possibilités d'importations de courant comme de matières premières. La matière première la plus courante dans la production d'électricité en France, l'uranium, ne devrait pas manquer à court terme. Clairement, toutes les énergies ne sont pas égales, elles devraient donc faire l'objet d'un traitement différentié.

Pour conclure, cette proposition de loi paraît surtout remplir des buts idéologiques, de punir de méchants gaspilleurs et de récompenser de gentils économes. Comme la définition de ces termes passe rapidement sur un terrain moral et sujet à nombre de variations, l'auteur s'embarque sur un système extrêmement compliqué de collecte d'informations et sur un système de tarification qui a des effets pervers. Le plus surprenant, c'est qu'il existe un système nettement plus simple — et qui serait donc nettement plus facile et rapide à implémenter! — qui laisse chacun maître de ses décisions sans jugement moral. En passant par une taxe d'accise, grand classique de la fiscalité, on peut remplir un fonds qui peut servir divers buts: faire des chèques aux électeurs, rénover des logements, etc. Il faut aussi rappeler que si des gens sont dans la précarité énergétique

, c'est que ce sont souvent des indigents: le remède qui marche le mieux contre le manque d'argent est encore de distribuer des subsides. La logique qui sous-tend cette proposition est aussi entachée d'un gros vice: elle exclut la source d'énergie dont il faudrait se débarrasser le plus vite, les dérivés du pétrole. Comme en plus, les montants de la surtaxe ne sont pas donnés par énergie — on a juste des bornes générales — il est difficile de savoir si le niveau de variation est vraiment judicieux: il est difficile de débattre d'un système de taxation sans savoir quel sera le montant de la taxe! Bref, on peut faire mieux, beaucoup mieux.

Commentaires

Pour les locataires de logements passoires, il y avait également nettement plus simple : interdire à la location les logements ayant un diagnostic énergétique à plus de n kWh/m²/an, avec n diminuant année après année. Au fil du temps, l'ensemble du parc sera rénové, des locataires pourraient même quitter leur logement pour un fraîchement isolé.

Non, je ne pense pas qu'interdire à la location soit une bonne idée. Pour 2 raisons. La première, c'est vu la tension qui existe sur le marché de la location dans certaines zones, l'interdiction n'y serait pas respectée, de la même façon que des logements insalubres sont toujours mis à la location en plein Paris. La seconde, c'est celle que je donne dans le texte: l'indicateur ne sert à rien, il ne se rapporte à rien de tangible ni à un inconvénient qu'on peut comprendre aisément. Le gouvernement a même fait rajouter un élément bilan carbone à côté, c'est dire si le nombre de kWh d'énergie primaire est inutile.

Si on veut vraiment faire œuvre utile, le programme tient en 2 points, toujours plus faciles à dire (ou écrire) qu'à faire:

Autre incohérence notable : la RT 2012 pousse vers la fabrication de maison chauffées non plus à l'électricité qui par un ajustement de coefficient sur la consommation d'énergie primaire le rend d'un coup gaspilleur, mais au gaz, jugé plus économe en énergie primaire.

Nous importons 100% de notre gaz, nous refusons le gaz de schiste et on préfère abandonner le chauffage électrique et en particulier les pompes à chaleur (une merveille) dans les logements neufs bien isolés. C'est à se poser de sérieuses questions sur les motivations de cette réglementation. GDF vs EDF, 1 - 0. Car un logement économe n'a rien de moins besoin qu'une petite installation pour les jours les plus froids, un chauffage électrique remplit le travail. Reste le problème du pic électrique, des moyens de contrôle sont envisageables. Une perspective plus attrayante que de nous vendre au gaz russe.

En fait c'est tout à fait cohérent : on consomme moins d'électricité et plus de gaz. Mais comme l'électricité c'est le nucléaire il n'y a pas de petit compromis !

D'un autre côté le coefficient multiplicateur de la RT2012 sert aussi à interdire de fait le chauffage résistif et à mettre en avant les pompes à chaleur. Le problème, c'est plus les prix relatifs de la chaudière et de la pompe à chaleur, comme auparavant la comparaison se faisait entre les radiateurs électriques et l'ensemble radiateurs à eau, chaudière & raccordement au gaz (avec les coûts d'utilisation). Si la chaudière est à un prix bas, la fait que le coût d'utilisation soit supérieur peut ne pas suffire (ce qui est effectivement le cas).

Ensuite, EDF commençait à avoir un peu de mal avec la pointe, on le voit bien avec le dernier rapport de RTE. C'est dû en partie à la politique menée, mais il faut aussi prendre en compte qu'en un peu plus de 10 ans, la pointe extrême est montée de 25GW. De l'autre côté, j'ai l'impression que la base diminue sous l'effet des réglementations visant aux économies d'énergie ce qui atténue le bénéfice du nucléaire. Cela dit, pour faire de l'eau chaude, la réglementation aurait pu en rester au ballon à effet joule: il y a encore de la place en heures creuses. Bref, tout ça pour dire qu'il faudrait aussi trouver des moyens de déplacer la consommation pour remplir les creux et étêter les pointes. Ce qui veut dire qu'il faut déployer les compteurs communicants (Linky) et développer le stockage.

Pour la première raison, ça n'est qu'une question de volonté politique. L'administration locale sait quels logements sont en location (comparaison taxe d'habitation vs. taxe foncière), et sait quels logements ont changé de locataires (comparaison des taxes d'habitation d'une année sur l'autre). Quelques contrôles bien pensés et des coercitions possibles suffiraient ensuite.

C'est en tout cas la seule solution simple que j'ai sous le coude. On voit que le marché ne le fait pas tout seul, l'incitation économique proposée est partie pour être très compliquée.

Pour l'indicateur de performance énergétique, ma proposition était au plus simple. L'indicateur est bien sûr imparfait et pas du tout parlant pour le commun des mortels, mais pour l'instant, c'est le seul qu'on ait.

Ceci dit, le convertir en euros, j'ai du mal à voir comment faire précisément : le prix de l'électricité varie d'environ 30 % entre Direct énergie et Enercoop (j'avoue mon ignorance pour les autres sources), et pour les logements ayant plusieurs sources d'énergie à des prix/kWh différents... ?

Pour l'intégration des externalités, évidemment, c'est la base. On se demande comment cela se fait que ça ne soit déjà pas le cas. Ça me rappelle le graphique 2 de ce document.

Pour ce qui est du DPE, son principal problème n'est pas tant ce qu'il mesure que la qualité des données fournies. Vue comment une majorités sont effectués, il serait risqué de fonder une politique tarifaire sur ce type d'information... Je suis d'accord que l'affichage d'une facture (en €) énergétique serait plus utile que le classement ABCDE... Mais quel tarif prendre?

Pour ce qui est de l'adaptation de la tarification progressive suivant le lieu, la cohérence voudrait qu'on reprenne les zones définies pour la RT2012 AVEC les modulations existantes.

Pour ce qui est de la proposition, ça me rappelle plus la logique taxe carbone + chèque vert qu'autre chose. La pédagogie à l'époque n'avait pas suffit pour expliquer que, théoriquement, c'était intéressant pour les moins riches... Le système de bonus/malus est plus facilement perceptible pour le consommateur.

Le principale avantage du combo taxe/chèque est que l'information détaillée sur le privé reste au ministère des finances et ne transite pas vers EDF et ça prend en compte les résidences secondaires. Petit problème, le BFR est supporté par l'état et non par EDF. De suite, c'est moins attrayant pour le Minéfi...

@ymbrault

Effectivement, la donnée d'un prix est compliquée dans un univers à plusieurs fournisseurs pour chaque énergie, avec des prix par énergie qui changent tous les 6 mois. Cela dit, l'essentiel n'est pas de donner le montant exact qui sera dépensé — de toute façon il change tous les ans! — mais de donner un ordre de grandeur et un classement toutes choses égales par ailleurs. Une autre façon de faire est de donner en énergie finale en détaillant par type d'énergie et de laisser les gens faire le calcul des coûts eux-mêmes.

C'est parfois compliqué politiquement de donner un prix aux externalités: le cas du fioul domestique est édifiant sur ce plan. Les taxes sont sujettes à des luttes d'influences pour en fixer le montant, rien de nouveau à ce sujet. Cela dit, un peu de cohérence ne fait pas de mal ... Le cas du diesel et du sans plomb est là pour l'illustrer.

@ Tartare

Pour le zonage, c'est sans doute ce qui se passera si la proposition est adoptée — c'est le cas le plus probable. Je dois dire que je ne suis pas un grand spécialiste des détails de la RT2012 et des modulations possibles. Mais comme je le rappelais dans le texte, ce découpage suscitera ses propres injustices, comme tout découpage en susciterait. C'est pourquoi en fait, il vaut mieux éviter ce type de découpage avec des quantités «normales» à consommer. Si les gens vivent dans un frigo naturel, cela a un coût et ils doivent payer le prix de l'énergie, externalités comprises. Quand l'état essaie de s'ériger en arbitre de moralité, en général ça rate. Mieux vaut un système simple qui donne une incitation uniforme à moins consommer.

Effectivement ce que je propose est exactement équivalent au chèque vert proposé aussi la fondation de Nicolas Hulot, une tentative avortée sous le gouvernement précédent, etc. C'est aussi le modèle de la taxe pigouvienne proposée dans les manuels d'économie. Les avantages en sont la simplicité, la facilité de compréhension — faut pas rêver si les gens étaient contre, c'est que ça allait leur rendre la vie plus difficile et les forcer à changer un peu —, l'uniformité des incitations et l'absence de jugement a priori sur les possibilités d'économies. Le système proposé par Hollande se caractérise par une grande complexité, qui va s'accompagner de possibilités d'abuser du système, des effets bizarroïdes à prévoir, etc. Le fond du problème quand on dit que le chèque vert ou la tarification progressive vont profiter aux pauvres, c'est que quand on fait un chèque aux petits consommateurs, on ne fait pas forcément un chèque aux pauvres. Si on veut faire un chèque aux pauvres, il y a les aides sociales classiques: ça marche nettement mieux que les fusils à tirer dans les coins comme la tarification progressive.

Pour ce qui est du besoin en fonds de roulement, on peut faire porter ça à la population en attendant que le fonds se remplisse. Ça évite aussi les erreurs de prévision, les problèmes dus à la variabilité du climat, etc.

C'est vrai que comme les montants changent tous les ans, on pourrait se permettre de faire une moyenne mal taillée des tarifs des opérateurs, en précisant bien que c'est approximatif, ça pourrait passer. Par contre, exprimer l'énergie en kWh et laisser les gens faire le calcul, c'est à mon avis aussi peu utile que le diagnostic énergétique actuel. Je ne pense pas que guère plus de quelques pourcents de la population française connaissent le prix du kWh électrique qu'ils payent.

La complexité ("compliquitude" plutôt) politique, c'est juste inversement proportionnel au courage politique. Changer de sens de circulation (Suède, 1967), de système de mesure (Canada, années 1970) ou même de système d'écriture (Turquie, 1928) requiert nettement plus de courage qu'ajuster des taxes sur des carburants - surtout, pour le fioul, augmenter le prix d'un carburant substituable. Et cela montre à quel point nos chers dirigeants sont couards ou indécis (et laissent ainsi la décision au résultat de la lutte d'influence). D'autant plus qu'en faisant une réforme sur le temps long du style "harmonisation des taxes progressive et qui commence dans 3 ans", on laisse le temps au public d'anticiper et on désamorce les oppositions ; mais pour cela, il faudrait avoir un horizon plus lointain que la prochaine élection.

Il ne faut pas beaucoup compter sur le courage en politique: après tout les élus cherchent aussi à se faire réélire, ils ne vont donc pas prendre de décisions impopulaires s'ils n'y sont pas forcés ou alors ces décisions sont la conséquence de leurs convictions profondes. Personnellement, j'en attendrait plus d'une bonne connaissance des réalités physiques et économiques. Uniformiser la fiscalité a des conséquences favorables en termes économiques, de même que sa stabilité et sa simplicité. Une analyse partant du consensus scientifique et de l'état de la technique aboutit à se dire que le mix actuel de production électrique est plutôt bon et que l'urgence est ailleurs en matière énergétique.

Simplement, comme le rappelle JM Jancovici — c'est ce qui ressort de cet article et ce qu'il a dit clairement lors d'une conf' à l'ENS (au bout d'une 1h environ) —, il ne faut pas croire que les politiques soient spécialement bien informés en ces matières, sauf exceptions. Ils ont les réflexes habituels, largement issus de la pensée écolo via la presse, énergies renouvelables = bien quelque soit la situation, nucléaire = caca, gaz = pas mal sauf associé au mot «schiste».

Ah bon, 90g/kWH facturé ? Et ça veut dire quoi facturé ? En déduisant les pertes en line ?

Le calcul un peu naïf de divider la production normalisée de carbone par le nombre de TWh dans le bilan rte 2011 donne 20g.

Certes c'est simpliste et sous estimé, pas de coût carbone du combustible nucléaire, pas d'amortissement de l'énergie grise, mais le passage à 90g est surprenant. C'est plus l'ordre de grandeur du contenu carbone du chauffage électrique avec la saisonnalisation défavorable, et l'attribution entière du contenu carbone marginal, ce qui est en partie injuste car le chauffage n'est pas responsable de la pointe *journalière*.

Ce sera moins bon en 2012, déjà l'hiver était exceptionnel, et puis il y a eut ce réacteur de penly fermé 4 mois sans que ce soit prévu.

Oui, le kWh facturé c'est celui qui tient compte des pertes. La donnée des émissions est partout en kWh produit, il faut donc compter les pertes pour le kWh livré au client, d'où un incrément de 7%.

Pour les émissions de base, j'ai pris ce qui est donné dans le document de l'ADEME sur le bilan carbone. C'est une analyse en cycle de vie, ce qui fait que les émissions données sont supérieures aux émissions attribuées directement à l'électricité par un décompte à partir des combustibles livrés. J'ai fait de même pour les autres énergies: pour les émissions "directes" il faut enlever environ 10%, toujours selon l'ADEME.

En plus, suivant comment on compte les émissions sont différentes. L'AIE trouve ~85g/kWh en attribuant des émissions dues à la cogénération à l'électricité. Le CITEPA donne dans son rapport (p225) 57g/kWh produit en 2010 (une année froide).

Pour ce qui est des émissions dues au chauffage électrique, l'ADEME donne 180g/kWh (déjà moins que le gaz dans tous les cas!) mais la production ECS est à 40g/kWh (difficile à battre!) du fait de son placement en heures creuses. Pour ce qui est du chauffage, il y a aussi un fort effet de levier: suivant que l'hiver est froid ou doux, l'usage des centrales thermiques à combustibles fossile change énormément. Lors d'un hiver doux, le surplus de consommation dû au chauffage est couvert par plus de nucléaire et d'hydro par rapport à l'été. Mais de toute façon, dans tous les cas, on voit qu'un système de chauffage basé sur une pompe à chaleur est imbattable sur le plan des émissions, en France du moins.

"contenu carbone du chauffage électrique"

Le chauffage de qui? D'un français supplémentaire qui décide de passer au chauffage électrique?

Il y a quand même un problème avec la sensibilité électrique à la température : si tout le monde faisait ce choix, ça coincerait. Déjà, tous les ans, on nous annonce que ça risque d'être juste :

- au niveau de la production (surtout l'année où les arrêts de tranches n'avaient pas été faits avant l'hiver)

- au niveau du transport

- au niveau des importations?

" Lors d'un hiver doux, le surplus de consommation dû au chauffage est couvert par plus de nucléaire et d'hydro par rapport à l'été. "

Intuitivement, même si l'hiver n'est pas particulièrement rude, à force d'encourager les français à passer au chauffage électrique, il y a forcément un point où le chauffage électrique du "dernier arrivé" se fait uniquement avec du charbon et du gaz, non?

" Mais de toute façon, dans tous les cas, on voit qu'un système de chauffage basé sur une pompe à chaleur est imbattable sur le plan des émissions, en France du moins. "

Quels sont les facteurs qui déterminent le rendement de ces pompes?

Je parle du contenu moyen en carbone du chauffage électrique. C'est vrai que chaque logement additionnel chauffé à l'électricité peut être considéré comme ajoutant une consommation de combustibles fossiles, en partie contrebalancé par un flux de rénovations … et aussi les problèmes de l'industrie.

Je ne nie pas qu'il y ait en effet un problème de puissance maximale appelée sur le réseau. Ce problème n'existe pas vraiment pour l'eau chaude sanitaire: on est en heures creuses, il reste encore de la place la nuit.

Pour ce qui est de l'intérêt en termes d'émissions des pompes à chaleur, il faut voir qu'actuellement une centrale au gaz peut atteindre 60% de rendement (PCI) contre 110% pour une chaudière murale. Donc avec une pompe à chaleur avec un coefficient de performance moyen sur l'année de 2, il vaut mieux brûler du gaz dans une CCGT que dans une chaudière murale. C'est dépassé allègrement avec des pompes à chaleur géothermiques (liées à un puits scellé à 15-20m de profondeur) mais je crois qu'on est limite avec une pompe à chaleur air-air ou air-eau. Mais si on ajoute un peu d'éolien, de l'hydro & du nucléaire, le compte y est largement. Le défaut, par contre, c'est que plus la température baisse, plus les performances des pompes à chaleur qui utilisent la chaleur de l'air ambiant baissent, ce qui crée un appel de puissance similaire à un radiateur lors des vagues de grand froid.

(ce commentaire trainait dans un onglet oublié de mon navigateur)

@simple-touriste :

Il faut considérer que si on résonne en marginal sur la consommation, if faut alors résonner aussi en marginal sur les moyens, càd que ce sont les nouveaux moyens rajoutés depuis l'an dernier qui réponde à la demande nouvelle depuis l'an dernier. Cela me semble logique même si l'Ademe l'a ignoré.

Et ceux-ci sont depuis des années exclusivement soit gaz à haut rendement, soit renouvelables (et pour 2016, nucléaire sans GES).

Ce qui renforce cette logique est que des années, le contenu carbone du mix reste toujours aussi performant, ce qui ne serait pas le cas si le développement du chauffage électrique qui se poursuit conduisait de plus en plus à solliciter les moyens de pointe fortement carbonés comme l'ADEME en fait le procès.

On reste très bas à 50g/KWh en 2011 (et pas 20 comme j'avais marqué plus haut, désolé c'était une bêtise, je m'étais mélangé avec l'annonce d'EDF basée sur son parc uniquement), 55 en 2012 mais dans un contexte particulier, vague de froid + dernière vague d'utilisation des centrales charbon.

"(ce commentaire trainait dans un onglet oublié de mon navigateur)"

Je ne suis donc pas le seul à avoir plus d'onglets que je n'arrive à gérer? (il m'est arrivé de monter à plus de 100)

"le contenu carbone du mix reste toujours aussi performant"

Comment mesure t-on le CO2 allemand dans le mix français?

@simple-touriste : Le CO2 Allemand rentre dans le cas consommation exceptionnelle de pointe. Soit on démarre une unité fossile de pointe inefficace à titre exceptionnel, soit on importe de l'électricité Allemande, en terme de bilan carbone, c'est équivalent.

Comme l'indique le rapport OPECST sur la performance énergétique des bâtiments, les usages qui ne sont présents qu'un nombre limité d'heures par an n'ont qu'une influence limité sur le bilan annuel, d'autant plus que même lorsque exceptionnellement notre consommation grimpe à 100GW, plus de 70% reste décarbonée.

Ah au fait, je vais en profiter pour signaler une erreur de ma part plus haut, là où j'ai dit 20, j'avais en tête probablement les 30g du bilan 2011 d'EDF pour son parc exclusivement, alors qu'en réalité le chiffre RTE pour l'ensemble du parc est 50g. Cela dit, si le guide de l'ADEME indique 90g, c'est parce qu'il reste bloqué sur les chiffres de 1999-2003.