Les visions du futur de l'ADEME

Par proteos le 25 novembre 2012, 21:38 - Énergie - Lien permanent

L'ADEME a effectué un travail de prospective visant à montrer une façon d'atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que la France s'est fixée. Le Monde s'en est fait l'écho ainsi qu'une presse plus spécialisée. Les simples mortels semblent toutefois devoir se contenter de la synthèse (lien google), un document plus complet est sans doute adressé au gouvernement.

Ces scénarios ne se veulent pas forcément très réalistes, puisque dès l'introduction, on nous dit qu'ils sont volontaristes

. Le président de l'ADEME, François Loos, déclare même dans une réponse à actu-environnement.com qu'à notre avis, la question du prix n'est pas le moteur de l'action

. Étant donné la raison d'être de l'ADEME, les scénarios favorisent ouvertement les économies d'énergie et les énergies renouvelables.

Étant donné la longueur de mes élucubrations, une découpe suivant plus ou moins les secteurs abordés par l'agence semble s'imposer, avec les renvois associés:

- Le secteur des bâtiments

- Le secteur des transports

- L'industrie

- Les sources d'énergie

- L'ingénierie sociale

- Quelques conclusions

Les bâtiments

La synthèse commence par aborder le cas des secteurs résidentiel et tertiaire, qui constituent 40% de l'énergie (finale) consommée. La synthèse de l'ADEME est utilement complétée par leur document sur les consommations des bâtiments. L'ADEME considère que la consommation d'électricité dite spécifique, c'est-à-dire en dehors de son usage pour le chauffage, est stable d'ici à 2030, tant dans les services que dans le secteur résidentiel. Cette tendance est prolongée jusqu'en 2050. Elle affirme que cela prend en compte l'apparition de nouveaux usages. C'est déjà en soi un objectif très difficile à atteindre: par exemple, le document sur les consommation des bâtiments montre que, dans le secteur résidentiel, la consommation d'électricité spécifique par m² a augmenté de 90% entre 1976 et 2010 et de 35% entre 1990 et 2010. Le nombre de logements a augmenté de 6M, soit d'environ un tiers entre 1990 et 2010. Au total, la consommation d'électricité spécifique a augmenté d'environ 80% en 20 ans. Si cette consommation n'augmentera pas ainsi ad infinitum, l'hypothèse d'une stabilité sur les 20 ans qui viennent est loin d'être assurée; en tout cas, cela paraît incompatible avec une croissance de 1.8%/an en moyenne.

L'ADEME prévoit la fin du chauffage à l'aide de dérivés du pétrole (fioul et GPL). Ce développement est logique: l'hypothèse que le maximum de production de pétrole soit dépassé d'ici 10 ou 15 ans est la plus probable. De plus, le chauffage au fioul — qui représentait 60% du parc de logements au début des années 70 (source, p28) — est en déclin constant depuis de nombreuses années. Le prix du kWh de fioul a dépassé celui du gaz, ce combustible a une image nettement moins propre que les alternatives. L'agence prévoit aussi un développement des réseaux de chaleur, seul vecteur dont la consommation augmente de façon nominale. On peut inférer du graphe de la page 5 que les logements chauffés au fioul le seront soit par des réseaux de chaleur, soit à l'électricité. Le chauffage électrique est profondément modifié puisqu'une bonne part des logements utiliseraient des pompes à chaleurs: 20% du parc de logements en 2030, l'électricité représentant un gros tiers du parc actuel. Les chaudières au gaz atteindraient un rendement proche du maximum physique (aux alentours de 110% du PCI) avec la généralisation des chaudières à condensation. À l'horizon 2050, un deuxième round de rénovation a lieu, avec des effets grosso modo similaires, sauf que tout ne repose plus que sur une meilleure isolation, vu que les systèmes de chauffage seraient déjà plus ou moins au maximum de rendement physique.

Les chauffe-eau solaires auraient toujours une contribution mineure. Ils ne servent qu'à produire une partie de l'eau chaude sanitaire, pour laquelle la consommation d'énergie est environ 6 fois plus faible que pour le chauffage. Comme il y a toujours besoin d'un système de complément, le système n'est pratiquement jamais rentable en France métropolitaine sans subvention. Autant utiliser ce système de complément en permanence, surtout que l'électricité a déjà une part de marché de presque 50% sur ce segment, avec un contenu carbone très faible (40g/kWh) du fait de l'asservissement au tarif heures pleines/heures creuses.

L'essentiel des économies d'énergie provient en fait du succès des pompes à chaleur ainsi que d'un programme très important de rénovation. Non seulement le nombre de logements rénovés est très important — par exemple 70% des maisons — mais, en plus, ces rénovations sont très importantes comme le montre la chute de la consommation par m². Le gros problème de ce type de programme est la faisabilité économique. Contrairement à ce qu'affirme le président de l'ADEME, les coûts ont un impact déterminant sur les décisions en matière d'installations de chauffage, du fait de l'importance de ce poste budgétaire pour les ménages, mais aussi du fait du coût des rénovations. À cause des problèmes d'agence, comme entre propriétaires et locataires, et des contraintes en termes de capacité d'endettement, il n'est même pas sûr que toutes les rénovations rentables se fassent. Les hypothèses macro-économiques sont alors primordiales. L'ADEME prévoit un prix du pétrole en 2030 pas très différent de celui de 2008 et 20% au-dessus du niveau de 2012 qui semble cohérent avec une disparition du fioul, déjà bien engagée aux prix actuels. Pour le gaz, aujourd'hui le prix livré aux clients résidentiels est d'environ 60€/MWh pour un prix de gros de 20€/MWh dans les hypothèses. Les hypothèses macro-économiques prévoient donc en gros un prix entre 80 et 90€/MWh en 2030 en supposant les coûts de réseau constants. Est-ce suffisant pour motiver les rénovations d'ampleur qu'appelle l'ADEME?

Je remarque aussi que l'ADEME se laisse aller à ce qui me semble être des lubies comme les bâtiments à énergie positive ou la micro-cogénération. Pour les bâtiments à énergie positive, cette énergie serait produite grâce à des panneaux solaires. Le maximum de production aurait donc lieu lors des minima de consommation de juillet & août, et la production serait nettement inférieure pendant des mois travaillés comme novembre et janvier. Pour ce qui est de la micro-cogénération, qui consiste à produire de l'électricité à l'aide de sa chaudière à gaz, quel peut en être l'intérêt lorsque le rendement de production de chaleur de la chaudière est proche du maximum physique? Le rendement de conversion en électricité ne sera pas fameux à cause des limites posées par le second principe.

Les transports

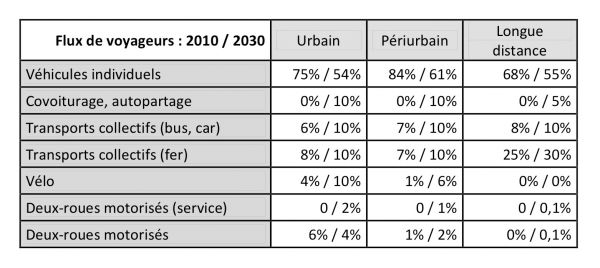

Dans ce domaine, l'ADEME prévoit que les efforts de règlementation vont porter leurs fruits et les consommations de carburants chuter. Les véhicules vendus en 2030 verraient en moyenne leur consommation divisée par presque 3. La consommation moyenne du parc serait réduite de 40%. Comme l'agence prévoit une hausse du transport de marchandises par la route, elle prévoit un changement d'usage des moyens de transports de personnes pour compenser.

On peut y voir la haine des 2 roues motorisés de la part des pouvoirs publics: alors que la presse et d'autres mauvais esprits rendent compte d'une forte hausse de l'usage des scooters et autres motos, aucune hausse de la part de marché n'est prévue ces 20 prochaines années. Heureusement, le déferlement de la horde de barbares a été freinée par une règlementation opportune, alors que les Français avaient voté avec leur portefeuille lorsque le prix du pétrole avait atteint des records. Or, même si certaines motos consomment plus que certaines voitures récentes, les scooters 125 peuvent s'avérer nettement plus économiques. Un effort sur les moteurs, similaire à ce que font les constructeurs automobiles, pourrait renforcer ce trait.

On peut y voir la haine des 2 roues motorisés de la part des pouvoirs publics: alors que la presse et d'autres mauvais esprits rendent compte d'une forte hausse de l'usage des scooters et autres motos, aucune hausse de la part de marché n'est prévue ces 20 prochaines années. Heureusement, le déferlement de la horde de barbares a été freinée par une règlementation opportune, alors que les Français avaient voté avec leur portefeuille lorsque le prix du pétrole avait atteint des records. Or, même si certaines motos consomment plus que certaines voitures récentes, les scooters 125 peuvent s'avérer nettement plus économiques. Un effort sur les moteurs, similaire à ce que font les constructeurs automobiles, pourrait renforcer ce trait.

À l'horizon 2050, l'ADEME prévoit que le parc automobile aura diminué d'un gros tiers grâce à la mutualisation des véhicules. Ils seraient aussi nettement plus économes, la consommation de carburants aurait diminué d'un facteur supérieur à 3. Bizarrement, les 2 roues motorisés voient leur part de marché augmenter alors qu'ils sont laissés de côté pour 2030. L'agence estime aussi qu'il serait alors possible de se passer de pétrole en se reposant sur du gaz — produit de façon de renouvelable de préférence. Ce serait possible grâce aux gains réalisés sur le chauffage au gaz. Pour le transport de marchandises, il est prévu que le trafic n'augmente plus par rapport à 2030, grâce à une rationalisation, complétée par un développement du transport par voie ferrée. Je remarque que c'est un vœu constamment exprimé mais jamais réalisé.

L'industrie

Pour l'industrie, l'ADEME est fortement contrainte par l'hypothèse de croissance économique. Elle impose un certain maintien d'industrie lourde, même si évidemment elle doit prendre en compte des évolutions dans la répartition de l'activité entre les divers secteurs industriels. Dans le domaine de l'industrie, un certain nombre d'activités sont déjà fortement incitées à économiser l'énergie par la forte compétition mondiale et par le poids de l'énergie dans les coûts et donc dans le prix des produits. C'est ainsi que des industries concurrentielles et développées depuis longtemps se voient affecter des gains par unité produite relativement faibles: sidérurgie, métaux non ferreux, etc. L'agence voit donc le gisement dans les industries où l'énergie représente une part plus faible des coûts de production, comme l'agro-alimentaire. À l'horizon 2030, cela produit une économie globale d'environ 10%. Mais à l'horizon 2050, alors qu'il est écrit qu'il s'agit d'une prolongation de tendance, les économies d'énergie atteindraient 20% par rapport à 2030!

Les questions principales en la matière sont celles de savoir si les hypothèses macro-économiques se réaliseront bien — en cas d'absence de croissance, une partie des industries disparaîtra — ou encore de savoir si certaines industries ne préfèreront pas aller là où le contexte énergétique est meilleur et moins contraignant.

Les sources d'énergie

Il s'agit surtout pour l'agence d'évaluer les gisements d'énergies renouvelables. Elle commence par étudier le cas du bois. Le bois est aujourd'hui la première source d'énergie renouvelable en France: en 2010, la consommation de bois a représenté presque 10Mtep. L'ADEME prévoit 18Mtep en 2030 et la même chose en 2050. Elle compte pour cela sur une plus forte exploitation des forêts françaises, puisqu'elle compte que l'équivalent de 75% de l'accroissement naturel de la forêt soit récolté chaque année contre 48% actuellement. Cela permettrait de plus que doubler la production de bois destiné à être brûlé et aussi d'alimenter un peu plus un circuit de récupération. Une critique du scénario négaWatt montre qu'un tel plan devrait s'accompagner d'une hausse notable du prix du bois. Par ailleurs, si le potentiel théorique de la forêt française n'est exploité qu'à moitié, c'est sans doute aussi qu'une partie importante des propriétaires de forêts n'ont pas envie de les exploiter pour le bois. Il n'est pas dit qu'une simple hausse du prix du bois les y incite suffisamment, car il y a d'autres usages pour une forêt.

Pour ce qui est du secteur de l'électricité, L'ADEME voit en 2030 les EnR produire 48% de l'électricité, le nucléaire 49% et seulement 3% à partir de centrales au gaz. En termes de puissance, elle voit 34GW d'éolien à terre et 12 en mer, 33GW de photovoltaïque, 32GW de nucléaire, 14GW de gaz (fossile), le reste étant soit non précisé (énergies marines ...) soit supposé quasiment constant (hydraulique). L'ADEME donne une production en baisse (environ 445TWh) des exportations stables (environ 45TWh) et une consommation (en incluant les pertes environ 400TWh). Cela représente une baisse de la consommation d'électricité de presque 20% par rapport à aujourd'hui, ce qui me semble très optimiste ou incompatible avec les hypothèses sur le PIB. C'est aussi très différent du scénario privilégié par RTE dans son bilan prévisionnel, dont on a déjà parlé. Autre particularité: si on se replace dans les conditions de la vague de froid de février dernier, moyennant quelques hypothèses, on arrive péniblement à une puissance produite en France de 80GW. Même en escomptant une capacité d'importation de 10GW, la puissance maximale prévue est donc bien inférieure aux 102GW atteints cette année. Inversement, certains jours du mois d'août, on peut s'attendre à un production des EnR intermittentes de l'ordre de 40GW avec le soleil au zénith; à l'heure actuelle, la pointe au mois d'août, aux alentours de midi, est d'environ 50GW, ce qui veut dire que l'essentiel du nucléaire serait à l'arrêt et qu'il y a un risque de surproduction si un jour est venté, les capacités d'exportation étant dépassées. Bref, l'ADEME affirme s'être basée sur des simulations heure par heure mais il semble que des hypothèses m'échappent.

La question qui n'est pas abordée dans cette synthèse est celle des coûts et du modèle économique. Si pour le bois, le modèle serait sans doute le même qu'aujourd'hui, il va de façon autre pour la production d'électricité: actuellement, les producteurs d'électricité renouvelable à partir de biomasse bénéficient des tarifs de rachat et produisent en base. Or le document de l'ADEME laisse penser que la production d'électricité à partir de biomasse devra avoir lieu quand l'éolien et le photovoltaïque feront défaut. De même en 2050, l'ADEME nous dit que des stations de pompage seront construites pour le stockage intersaisonnier. Vus la taille maximale du stockage (il faut compter 1km² pour stocker 10GWh) et le modèle économique (une STEP doit produire 1500h par an), l'utilité pour le stockage intersaisonnier du pompage est plus que douteuse à un coût acceptable! Le modèle de revenus collectés à l'exportation est aussi remis en cause: les exportations auront lieu surtout lors des pics de production renouvelable, ce qui va nécessiter de multiplier les lignes THT et de trouver des clients pour cette électricité produite de façon imprévisible à long terme. Le prix s'en ressentira forcément. On peut aussi simplement se demander si c'est vraiment utile de fermer la moitié du parc nucléaire français pour le remplacer par des moyens qui paraissent nettement plus chers. On pourrait aussi utiliser le nucléaire pour adoucir les hypothèses d'économies d'énergie.

L'ingénierie sociale

Le trait marquant du scénario de l'ADEME est surtout le nombre de prescriptions réglementaires et/ou normatives qu'on y lit. C'est ainsi que le régime alimentaire des français changerait pour se conformer en 2050 aux prescriptions de la FAO pour manger moins de viande mais plus de céréales et de fruits & légumes. Si le niveau de vie des français augmente — ce que l'ADEME prévoit — on se demande pourquoi ils mangeraient moins de viande. Si par contre il baisse, l'expérience montre que les prescriptions de la FAO ne sont pas le résultat le plus probable. Toujours dans le domaine de la nutrition, l'agence prévoit une réduction de 50% des aliments partant à la poubelle («pertes alimentaires évitables»). Je me demande comment cet objectif pourrait être tenu, surtout quand on voit quelles sont les conséquences de vouloir se rapprocher des préconisations standard en matière de nutrition.

Ces hypothèses normatives s'étendent partout, par exemple:

- Les logements collectifs et les maisons se partageraient les nouvelles constructions à parité, alors que depuis les années 90 au moins le parc de logement est constitué à 56% de maisons (p27 du bilan énergie de l'ADEME). C'est sans doute l'hypothèse structurante pour arriver à stopper l'artificialisation des sols. Dit autrement, l'ADEME prévoit un renforcement du zonage, zonage qui n'est sans doute pas pour rien dans l'inflation immobilière de ces 15 dernières années.

- Dans le domaine des transports, les moyens collectifs sont nettement favorisés. L'expérience de longues années de développement des transports en commun montre qu'ils ne remplacent pas la voiture. La novlangue administrative frappe d'ailleurs en ce domaine, puisque les moyens faisant appel à la force motrice de l'utilisateur sont appelés moyens de transports doux. Tout utilisateur régulier d'un vélo peut certifier que son usage n'a rien de tel.

- Les moyens de partage de véhicules voient leur part de marché nettement augmenter. Le problème ici est que, si les voitures ne sont utilisées que 5% du temps, c'est que les moments d'utilisation sont très concentrés, pour aller au travail le matin, en revenir le soir, aller en vancances: pendant des laps de temps courts, la majeure partie de la population se déplace. Ce n'est pas en voyant la fourniture de véhicule comme un service que ces réalités vont changer. La même logique est à l'œuvre quand il s'agit de rationaliser les transports de marchandises.

- Les exportations d'aluminium sont limitées pour maximiser la part du recyclage

S'il est certain que se passer de pétrole et, plus généralement, de combustibles fossiles va imposer un certain nombre de changements de société, il est loin d'être certain que ce soit ceux prévus par les planificateurs. Et si l'édiction de normes peut remplacer voire faire mieux qu'une augmentation du prix d'énergie, ces normes peuvent aussi revêtir au final l'aspect d'une taxe sur certaines catégories de citoyens. C'est le cas du zonage urbain et des limitations mises sur la construction.

Quelques conclusions

Les visions de l'ADEME constituent une façon d'arriver à remplir les engagements de la France sur le plan des émissions de CO₂: les diviser par 4. Le tropisme de l'agence pour les économies d'énergie l'amène à bâtir ses scénarios dessus. Ces scénarios sont un mélange de continuation de tendances actuelles — disparition du fioul, ratio gaz/électricité changeant lentement dans le secteur du chauffage, etc… —, de rappel des vaches sacrées et des topos des économies d'énergie — réseaux de chaleur, transports en commun, lutte contre le gaspillage de nourriture, etc… —, de ruptures sociales majeures — description des transports en 2050 — et d'éléments susurrés par l'arrivée d'un nouveau pouvoir comme la division par 2 du parc nucléaire, dont on se demande ce qu'elle vient faire là.

Ce qui manque dans cette synthèse, c'est la description des politiques nécessaires selon l'agence pour arriver au but. On ne sait pas s'il agit, selon les cas, de continuer la politique actuelle, de la changer profondément, d'établir de nouvelles taxes, de nouvelles normes contraignantes. Il n'y a pas d'analyse des raisons qui ont fait l'insuccès des moyens prônés par l'agence de longue date, comme les transports en commun ou les réseaux de chaleur, ni des raisons pour lesquelles ces moyens seraient adoptés dans le futur. Tous ces éléments sont pourtant nécessaires pour se rendre compte de la faisabilité de ces scénarios: certaines mesures sont, dans ce domaine, très impopulaires, ce qui grève leur faisabilité politique; d'autres ont des effets pervers, ce qui grève leur efficacité voire les rend contreproductives.

Ces exercices de prospective valent surtout pour montrer la différence de résultats qu'on attend de 2 politiques différentes. Comme il n'y a pas de scénario de référence ou concurrent, que les mesures effectives à prendre ne sont pas détaillées, il est difficile de se faire une idée plus précise. On retrouve tout de même quelques réalités de la lutte contre le réchauffement climatique:

- la question du chauffage paraît gérable à partir d'une meilleure isolation et en s'appuyant sur un mix électrique décarbonné.

- la question des transports et de l'industrie lourde, notamment la sidérurgie et le ciment, est nettement plus difficile à gérer, ce qui laisse présager des départs d'industrie, des efforts douloureux ou un surcroît d'effort dans le domaine du chauffage.

- que diminuer la production nucléaire n'est peut-être pas la meilleure idée, alors qu'on va chercher des marges de manœuvre en matière énergétique!

Commentaires

Au nord du Mur et de la Loire, oui, mais pas partout : la consommation électrique est minimale en France au printemps et à l'automne, soit quand le Nord a éteint son chauffage, et avant que le Sud n'allume sa climatisation. Dans les lieux où la consommation est maximale en été (il est possible que ça soit le cas du sud de la France), le solaire a une pertinence.

C'est peu connu en France, mais il en existe des électriques, toujours plus économique. En Chine, les plus petites cylindrées thermiques sont déjà interdites au moins à Shanghai et, m'a-t-on dit, dans d'autres villes.

Sur la partie Transport, j'ai du mal à voir comment l'augmentation de 0 à 10 % du covoiturage et de l'autopartage peut se faire. De plus, covoiturage, collectif route, collectif fer et vélo tous les 4 à 10 %, c'est trop beau pour ne pas être du doigt mouillé...

Il y a un problème pour poster des commentaires : ceux qui sont trop longs ne passent pas, et je n'arrive plus à poster même en tronçonnant mon message.

YMB,

Non, le minimum de consommation se produit au mois d'août en France, surtout les 2 premières semaines. C'est assez net quand on regarde les compte-rendus mensuels de RTE: la charge max descend à 50GW en semaine. Pendant les mois travaillés (juillet en fait partie apparemment), on est systématiquement à 55GW en semaine.

Par contre ce qui est vrai, c'est que les bâtiments équipés de panneaux solaires font sens sur la Côte d'Azur, où l'activité économique ne chute pas au mois d'août et où la clim' est la plus répandue. Mais mettre une norme de bâtiments à énergie positive sur l'ensemble de la France à partir de 2030, ça me semble idiot: avec les subventions accordés au solaire PV d'ici 2020 voire 2030, il va déjà y avoir pas mal de solaire PV sur le réseau. Mais c'est quasiment imposé par la directive 2010/31 qui prévoit des bâtiments à consommation "quasi-nulle"!

Pour ce qui est des scooters électriques, c'est vrai que c'est peu connu. Mais ça montre aussi que l'ADEME passe à côté d'un développement techno pour des raisons qui m'échappent. Et oui: les répartitions suivant les moyens de transport sont visiblement faites au doigt mouillé … ni qu'on sache comment on y arrive!

Je n'ai lu que votre analyse (le lien vers la synthèse est déjà mort), mais de rupture, je n'en vois pas réellement. C'est d'ailleurs une critique que je fais systématiquement à ce genre d'étude à long terme : les changements ne sont que paramétriques. C'est s'assurer que les prévisions seront fausses. J'aimerais pouvoir trouver de temps à autre des scénarios avec des changements réellement radicaux.

Voici quelques idées :

On pourrait en chercher d'autres (télétravail par exemple)...

En effet, je n'avais pas raté ça. On comprend, en lisant ce rapport, pourquoi l'ADEME publie seulement une synthèse : le document complet comprend nécessairement la méthodologie et les éléments de calcul, et mieux vaut ne pas trop les diffuser.

La position de l'ADEME sur ce qui m'intéresse est d'autant plus étonnante qu'elle connaît et étudie depuis longtemps la question de l'usage urbain et péri-urbain des deux-roues motorisés, notamment en matière d'émissions polluantes et de consommation d'essence. La Direction des routes d'Ile de France a par ailleurs commencer à dénombrer la part de trafic des deux-roues motorisés sur certains points de passage obligés : dans le sens province-Paris, le matin entre 8h45 et 9h15, sur l'A13 à Saint Cloud ou la N18 à Sèvres, cette part approche des 40 %. Bien sûr, il s'agit d'un cas extrême, mais significatif compte tenu de l'importance de l'Ile de France dans le trafic global. Ne pas voir ces engins qui représentent pourtant pas loin de la moitié des véhicules pose donc une question à mon sens fondamentale.

Pour y répondre, on peut s'aider d'un rapport stupéfiant, rédigé par des sociologues pour le ministère des Transports : http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Temis-0000981&n=1&q=%28%2Bcote%3A (à partir de la page numérotée 74, dans la seconde partie du .pdf) Il date de 1975 et est toujours d’une totale actualité, avec en particulier cette conclusion : "le consensus d'un certain groupe social ne saurait constituer une preuve en matière de prévision". C'est bien le problème, qui tient vraisemblablement aux propriétés sociales des auteurs du rapport de l'ADEME, qui restent anonymes là où, souvent, les documents techniques de l'ADEME sont signés, propriétés vraisemblablement proches en matière, d'âge, de formation, de parcours et aussi, pour parler comme à mon labo, de genre. Un groupe de jeunes ingénieurs formés au développement durable et comprenant sans doute une forte composante féminine ne peut vraisemblablement poser d'autre diagnostic sur cette question, ce qui conduit à s'interroger sur leur façon de travailler, et la mutation qu'elle a connue depuis quarante ans, où l'on est passé de l'époque où un X-Ponts motard allait tester à moto, suivant une méthodologie très complète, la sensation que l'on éprouve au guidon en roulant sur les revêtements rainurés des autoroutes aux essais en laboratoire puis à la simulation informatique, où on fait tourner ses modèles pour remplacer la réalité.

Évidemment, la réalité se venge, et ces prévisions n'ont aucune pertinence ; les deux-roues motorisés continueront à ce développer, d’autant que, comme je l'ai écrit, c'est seulement du côté des véhicules légers que se situe l'avenir de la propulsion électrique (http://www.zeromotorcycles.com/fr/, un gain d'un facteur deux sur le coût des batteries, et on est compétitifs). Sauf que ce type de scénario produit des effets, et justifie les décisions que prendront ensuite les politiques ; d'où l'importance de les contester.

Comme souvent ce rapport en dit plus sur l'Ademe qu'autre chose. Guerre à l'électricité nucléaire, frugalité, comportements normés, incertitude nulle même si n'importe quel scénario sur le futur est voué à l'échec.

Les aspects technologiques sont écartées, ils auront une influence importante sans être décisive et bien sûr la diffusion des techniques est lente. Mais disruptions il y aura, les modèles économiques n'étant pas fixes. L'Ademe a-t-elle pris en compte l'émergence des capteurs dans les réseaux traditionnels, l'automatisation, les nouveaux matériaux, des batteries répandues et moins chères, etc. ?

L'aspect économique est tout autant négligé, tout comme tout mécanisme de marché. Les conséquences de la surproduction d'EnR en Allemagne et son refus au niveau européen d'y voir émerger un marché de capacité y est un bon exemple présent de lutte entre vision et contrainte pragmatique. La parité du PV certes mais la stabilité du réseau électrique ? Rarement évoqué.

Il serait nécessaire ainsi, en conclusion, de souligner l'importance d'avoir des mesures à technologie neutre (comme les baisses de CO2 au niveau européen qui ne favorise pas plus telle ou telle solution, les technocrates européens ont au moins la modestie de ne pas savoir lire l'avenir) et de laisser les solutions les plus économiques se déployer. Taxer plus l'énergie et moins le travail, réorienter la fiscalité de façon générale (la TVA notamment) sont des solutions concrètes, en amont. Favoriser et non diriger. Malheureusement il s'agira d'une révolution pour nombre de gens. Or un discours alternatif manque encore, et ne doit pas être hâtivement barré d'un "néolibéral" qui condamne si rapidement.

YMB,

L'ADEME prévoit clairement des ruptures en 2050 dans les transports, notamment avec le covoiturage qui se développerait énormément, par exemple. Ce qui me semble manquer le plus, c'est pourquoi cette hypothèse a été choisie plutôt qu'une autre. De toute façon, il n'y a pas de scénario de base, dans ces conditions, pourquoi s'attarder sur les raisons possibles des changements?

Comme je le dis en conclusion, ce qui manque dans la synthèse de l'ADEME, c'est ça. Et comme divers commentaires le font déjà remarquer (dont le vôtre), on peut voir diverses versions de l'avenir avec des ruptures dans certains endroits et pas dans d'autres. L'ADEME nous dit en gros: et c'est tout. Pourquoi on ne ferait pas autrement? Mystère. Comment & pourquoi on arrive au point final? Mystère.

Denys,

je ne sais pas si la jeunesse, la féminisation et l'amour des ordinateurs mènent vers l'ostracisation des 2 roues motorisés. Pour ma part, j'ai constaté que les femmes, les jeunes et les geeks utilisaient pour certains les 2 roues motorisés. Par contre, j'ai bien noté que l'ADEME avait une certaine déférence envers les politiques et leurs a priori. Il y a peut-être la même chose pour d'autres secteurs de l'administration.

Reste que le manque de prise en compte des 2 roues motorisés, tant dans les évolutions récentes en France que son adoption à l'étranger (par ex. en Italie) fait partie des points qui me font douter que ces scénarios soient autre chose que du wishful thinking pour se faire plaisir. On rêve que les gens feront gentiment ce qu'on décidera pour eux. L'histoire montre plutôt qu'ils n'en font qu'à leur tête tout en répondant aux incitations, notamment financières.

Rouget,

Clairement, l'ADEME a un tropisme pour les économies d'énergies et pour les énergies renouvelables. Difficile de reprocher un organisme de chanter des louanges ce que son mandat lui de demande de faire progresser. Et l'ADEME n'est pas anti-nucléaire, elle reconnaît par exemple que le chauffage électrique est compétitif en termes d'émissions de CO₂, c'est dans les documents qui permettent de calculer son bilan carbone.

Si on reste dans un système démocratique, il y aura toujours un mélange de normes obligatoires et d'incitations reposant sur les prix. La politique, c'est aussi sacrifier aux symboles: certains moyens onéreux seront utilisés. Ce qu'il faut c'est que cet usage soit limité! Et il n'y a rien de particulièrement "néolibéral" à vouloir taxer les émissions de CO₂, c'est un discours répandu sur la question. Par contre, c'est impopulaire!

Enfin, le fait d'avoir vu des femmes sur des deux-roues motorisés constitue une preuve un peu faible. On dispose depuis longtemps d'une statistique ventilée par sexe du succès au permis de conduire, et si, pour les automobiles, la parité a été atteinte dans les années 1980, pour les motos, le taux de féminité, qui augmente à la vitesse d'un escargot, est aujourd'hui inférieur à 13 %. Compte tenu des effectifs annuels, aujourd'hui, en France, à peu près un homme de moins de 45 ans sur quatre a son permis moto, et une femme sur trente. Évidemment, les deux-roues motorisés ne se limitent pas aux motos : mais le permis constitue un bon indicateur de la connaissance, et de l'intérêt pour, cet univers, et l'écart entre hommes et femmes est radical.

En fait, cette réflexion est née à force de voir à la télé ces ingénieurs intervenant dans le domaine environnemental, tous sur le même moule, jeunes (moins de 35 ans), très éduqués, assez féminisés, et extrêmement semblables. Il faut sans doute voir là l'influence de nouveaux cursus universitaires, et des créations de postes adaptés dans les communautés urbaines. Ce qui explique cette politique unanime, et ses présupposés dogmatiques, le fait notamment que l'électricité de demain sera principalement éolienne et photovoltaïque, puisque la technique aura permis de pallier aux inconvénients de l'intermittence, grâce au stockage et à l'effacement des pointes permis par les "compteurs intelligents", comme le Linky sur lequel l'ADEME publie un avis favorable. Sauf qu'il n'y a sans doute pas tellement de consommations domestiques à effacer : les chauffes-eau ne tournent déjà que la nuit, ma machine à laver peut aussi marcher la nuit, puisque le bruit gêne mes voisins, mais pas moi. Mais le jour où on vous interdira d'allumer votre four en hiver à 19h00, vous mangerez froid, et ça ne plaira pas à tout le monde. Il est toujours fascinant de constater que ces scénarios d'ingénieurs, quel que soit le domaine concerné, voient les sociétés et les individus comme des machines, et n'ont toujours pas appris à tenir compte de leur liberté d'action.

Denys,

je vous accorde que mes observations sur les femmes et les motos sont très anecdotiques. Et je n'ai jamais vu des femmes garer une moto de plus de 125cc. Mais votre observation me semble vraie, et il y a à mon sens 2 raisons qui viennent se rajouter:

Sur les , on peut aussi se poser nombre de questions. J'avais pondu un article sur le sujet. Il est clair que la chose a un intérêt direct pour EDF: ne plus avoir à envoyer des agents pour relever les compteurs. Mais comme il ne peuvent pas dire qu'ils veulent virer des gens, il a fallu trouver autre chose. Et je suis moi aussi très surpris de la façon enthousiaste dont le sujet est enfourché par les politiques sur ces sujets complémentaires, sans voir le potentiel d'impopularité qu'ont ces compteurs. Clairement, avec un tarif HP/HC très compétitif, qui peut bien vouloir s'empêcher de faire des choses chez lui à 19h lors du pic de consommation en hiver?