L'électricité, l'avenir du chauffage (2e épisode)

Par proteos le 16 avril 2013, 22:37 - Énergie - Lien permanent

Après avoir regardé la situation présente du chauffage électrique en France, qui n'a rien d'une horreur écologique, au contraire, je vais me tourner vers la question de l'avenir. En effet, si la situation présente est bonne, c'est largement dû aux politiques menées par le passé, parfois très lointain comme quand il s'est agi de construire des barrages. La question de savoir si ajouter encore du chauffage électrique est la chose à faire, notamment en ce qui concerne les émissions de CO₂.

Quid du futur?

Si pour l'eau chaude sanitaire, il reste sans doute de la place la nuit pour que le bilan carbone soit largement positif, pour le chauffage électrique la situation est différente puisque tout le potentiel nucléaire et hydraulique installés sont utilisés en hiver. On a pu aussi constater que la construction de centrales nucléaires n'est plus tout à fait une spécialité locale. Pour arriver à faire un bilan des émissions probables en cas de hausse de consommation via le chauffage électrique, il faut faire quelques hypothèses sur les moyens de production qui vont servir pour la couvrir.

Une autre étude de l'ADEME s'est essayée à cet exercice, pour conclure à un contenu marginal en CO₂ de 500 à 600g/kWh. Cependant, cette étude faisait l'hypothèse que l'électricité circule sans contrainte sur tout le réseau européen, hypothèse qui est grossièrement fausse. Si c'était vraiment le cas, EDF aurait tout intérêt à augmenter la disponibilité de son parc nucléaire de façon importante en été. EDF n'aurait aussi aucune raison d'arrêter ses centrales nucléaires pendant les vacances de Noël lorsque le vent souffle. C'est pourtant ce qu'on a constaté pas plus tard que pour les congés de fin 2012. Comme la construction de lignes THT prend énormément de temps et fait partie des projets d'infrastructures les plus impopulaires, il est en fait plus réaliste de faire l'hypothèse que toute consommation supplémentaire sera couverte par de nouveaux moyens construits en France.

Il semble que la situation sur d'éventuels moyens de production supplémentaires soit la suivante:

- L'éolien et le photovoltaïque sont subventionnés et la puissance installée augmente de ce fait. Pour d'évidentes raisons, le photovoltaïque ne sert à rien pour le chauffage.

- Pas de centrale nucléaire nouvelle à l'horizon. Le charbon et le fioul semblent, en France, se diriger vers la sortie suite à des directives européennes.

- Le gaz est le moyen de production fossile de choix, appelé pour couvrir ce qu'on ne veut pas ou ne peut pas couvrir avec le reste.

Pour les besoins de cette estimation, je fais l'hypothèse que le surcroît de production serait couvert par entre un tiers et un quart d'éolien et le reste de gaz. L'éolien ne peut pas tout couvrir du fait de son intermittence. Cela conduit à des émissions pour tout kWh de chauffage supplémentaire comprises entre 240g et 270g: le gaz est compté comme émettant 360g/kWh. Pour être équivalent à un chauffage au gaz en termes d'émissions de CO₂, il faudrait alors que la consommation finale d'électricité pour le chauffage soit limitée entre 75 et 80% de celle d'un logement au gaz. Comme en France, il existe un rapport moyen de 2.58 entre l'énergie primaire et finale pour l'électricité, cela correspond à une limite en énergie primaire quasiment 2 fois plus élevée pour l'électricité.

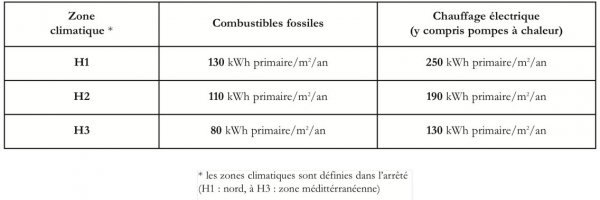

C'était en gros la logique qui prévalait avant le changement de réglementation thermique de 2012. Par exemple, la réglementation de 2005 prévoyait les limites suivantes:

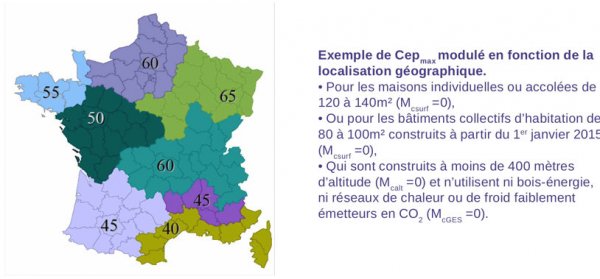

Il s'avère que la RT2005 s'est révélée très favorable au chauffage électrique puisqu'entre 2006 et 2008 plus de 70% des logements construits étaient dotés d'un chauffage électrique (cf Bilan prévisionnel 2012 de RTE, p9). La situation s'est depuis inversée avec la RT2012 qui prévoit une limite uniforme en énergie primaire quelque soit le type d'énergie mais variable selon les zones géographiques.

Il s'avère que la RT2005 s'est révélée très favorable au chauffage électrique puisqu'entre 2006 et 2008 plus de 70% des logements construits étaient dotés d'un chauffage électrique (cf Bilan prévisionnel 2012 de RTE, p9). La situation s'est depuis inversée avec la RT2012 qui prévoit une limite uniforme en énergie primaire quelque soit le type d'énergie mais variable selon les zones géographiques.

L'expérience de la période 2006-2008 semble donc montrer qu'il est possible que l'électricité soit économiquement compétitive même si on veut qu'elle n'émette pas plus de CO₂ au m² que le gaz. Le coût modique des radiateurs permet de dépenser plus en isolation. Le problème principal est en fait d'éviter le charbon dans la production d'électricité, or il n'est plus question de construire de nouvelles centrales au charbon en France, mais bien de fermer les plus vieilles, construites dans les années 60 et 70.

Le miracle de la pompe à chaleur

Comme mentionné plus haut, la RT2012 a mis fin à la domination du chauffage électrique dans le neuf, pour le moment du moins. Avec le ratio primaire/final de 2.58 pour l'électricité, il suffirait à une centrale au gaz d'avoir un rendement d'environ 45% pour que le chauffage électrique par effet joule soit plus efficace en termes d'émissions de CO₂ qu'un chauffage utilisant une chaudière murale. Or, il s'avère que les centrales au gaz peuvent atteindre des rendements de 60%, le coefficient d'émissions de RTE suppose d'ailleurs un rendement de l'ordre de 55%. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, il devient plus rentable d'installer une chaudière murale et le circuit d'eau chaude qui va avec que d'isoler encore plus, à supposer que ce soit encore possible.

Une autre question qui peut se poser est peut-on émettre moins de CO₂ en se chauffant uniquement à l'électricité, à isolation comparable à un chauffage au gaz, mais en brûlant uniquement du gaz pour produire d'électricité? Encore une fois, la réponse est oui, en utilisant une pompe à chaleur. On s'aperçoit bien qu'avec les conditions données dans la question, il est impossible d'y arriver en dissipant l'énergie électrique dans un radiateur par effet joule: le second principe de la thermodynamique et les réalités de construction imposent au rendement d'une centrale au gaz d'être bien inférieur à 100%. Mais ce même principe n'empêche pas la réalisation d'une machine thermique qui permettrait de prendre de la chaleur dans un milieu «froid» pour la mettre dans un milieu «chaud».

C'est l'idée de base de la pompe à chaleur, dont tout le monde ou presque possède un exemplaire sous la forme d'un réfrigérateur. Le principe est en général le suivant:

- on fait s'évaporer un liquide, le fluide calorifique, dans un milieu «froid», ce qui a pour effet de transférer de la chaleur de ce milieu froid vers le liquide puisqu'il faut fournir de l'énergie pour vaporiser un liquide.

- on compresse le gaz obtenu, ce qui le chauffe aussi. C'est le moment où on a besoin d'énergie mécanique, apportée en général par l'électricité. Ce compresseur permet aussi de faire circuler le fluide calorifique dans le système, sans quoi il ne se passerait rapidement plus rien.

- au contact du milieu «chaud», le gaz se condense. C'est possible car même si la température du milieu chaud qui entoure le gaz (le tuyau qui le contient en fait) est plus élevée que celle du milieu froid, la pression est maintenant plus élevée. Cette fois-ci, le gaz transfère de l'énergie au milieu environnant.

- le liquide va ensuite dans un détendeur, ce qui a pour effet de refroidir le liquide en même temps que sa pression chute. Le cycle peut recommencer.

La pompe à chaleur doit disposer de fluides calorifiques pour fonctionner de façon pratique, avec des changements d'états judicieusement placés en température et en pression. L'avantage principal de la pompe est qu'on peut extraire de l'énergie d'un milieu déjà froid — ce qui permet la réfrigération — pour la mettre dans un milieu déjà chaud — ce qui permet un effet de levier pour le chauffage. Cet effet de levier est appelé le coefficient de performance ou COP pour reprendre l'acronyme anglais.

Une chaudière murale à condensation a un rendement d'environ 110% PCI — GDF n'oublie pas ce fait et facture en conséquence des kWh PCS qui incluent en sus la chaleur de condensation de l'eau créée par la combustion du gaz! —, ce qui veut dire qu'un système centrale gaz plus pompe à chaleur devient plus performant en termes d'émissions de CO₂ qu'une chaudière si le COP est supérieur à 2 en moyenne sur l'année.

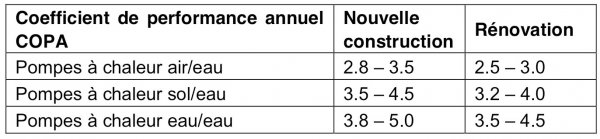

L'office fédéral de l'énergie suisse a publié une note de questions-réponses en collaboration avec le lobby des pompes à chaleur local. En Suisse, les pompes à chaleur sont devenues populaires ces dernières années, si on en croit les statistiques sur le sujet: la part de marché atteint presque 10%. Il ressort notamment du document de l'OFEN le tableau suivant (p7):

On voit que le COP de 2 est dépassé de façon large pour les nouvelles constructions dans tous les cas et de façon un peu moins nette pour les rénovations. On note aussi que des COP de 4 sont dans l'ordre des choses avec des pompes à chaleur basés sur un système géothermique, où on récupère la chaleur du sol via une circulation d'eau. Le système centrale à gaz et pompe à chaleur est alors 2 fois meilleur en termes d'émissions de CO₂ — et donc de consommation de gaz — que la chaudière murale.

On voit que le COP de 2 est dépassé de façon large pour les nouvelles constructions dans tous les cas et de façon un peu moins nette pour les rénovations. On note aussi que des COP de 4 sont dans l'ordre des choses avec des pompes à chaleur basés sur un système géothermique, où on récupère la chaleur du sol via une circulation d'eau. Le système centrale à gaz et pompe à chaleur est alors 2 fois meilleur en termes d'émissions de CO₂ — et donc de consommation de gaz — que la chaudière murale.

Des esprits chagrins me rappelleraient sans nul doute qu'on peut aussi faire tourner une pompe à chaleur avec du gaz. Mais on s'aperçoit vite que plus on produit d'énergie dite mécanique, plus le système est efficace car c'est là que la pompe à chaleur fournit le plus d'énergie. Or, les moteurs classiques on un rendement de l'ordre de 30%, la moitié du rendement d'une bonne centrale au gaz. Lorsque le COP atteint 4, une production d'électricité seule suffit alors à garder l'avantage — sachant qu'on peut aussi faire de la cogénération.

Évidemment, le gaz n'est pas le seul moyen de produire de l'électricité. Si on y ajoute de l'éolien — à la mode en ce moment —, du nucléaire — nettement moins à la mode — et de l'hydraulique, mais qu'on exclut le charbon, le tableau devient totalement en faveur de l'électricité. Les petits calculs ci-dessus s'appliquent d'ailleurs très bien au biogaz qui est avant tout … du méthane, comme le gaz naturel. Bref, les pompes à chaleur sont sans conteste le meilleur moyen de limiter les émissions de CO₂. Ce n'est pas pour rien que dans un scénario allemand 100% renouvelable, pour compléter des éoliennes au facteur de charge surgonflé, le chauffage des habitations ne s'effectue uniquement à l'aide de pompes à chaleur et que rien ne provient de chaudières murales (p23).

Le problème de genre de système réside dans les coûts d'investissement et de fonctionnement. Contrairement à une chaudière murale reliée au réseau de gaz, les coûts d'investissements dans une pompe à chaleur et le réseau électrique sont nettement plus élevés. Et il faut en plus payer les salariés qui s'occupent de faire fonctionner la centrale. Pour répondre à une demande très saisonnière, une installation qui ne demande que peu d'entretien et fonctionne «toute seule» présente des avantages économiques certains.

Conclusion

Il semble donc bien que, contrairement à ce qu'assènent souvent les écologistes, le chauffage à l'électricité soit celui qui préserve le plus notre environnement. En France, la politique passée a fait qu'il existe un parc nucléaire important, doublé d'un parc hydro-électrique. Cela a rendu le chauffage électrique à simples radiateurs efficace sur le plan des émissions de CO₂ grâce à une combinaison avec une isolation renforcée. Les dernières réglementations thermiques interdisent de fait cet arbitrage en plaçant la barre trop haut: il devient financièrement plus intéressant d'utiliser une chaudière à gaz. Cela montre l'inanité d'une réglementation qui se base uniquement sur l'énergie primaire: en voulant minimiser les consommation d'énergie primaire, on n'atteint pas forcément le minimum d'émissions de CO₂. C'est logique: si on veut minimiser les émissions de CO₂, il faut libeller les normes en termes d'émissions de gaz à effet de serre.

C'est d'autant plus dommage que les pompes à chaleur — qui fonctionnent principalement à l'électricité — sont de fait le mode de chauffage qui est le plus prometteur. Cependant, il est à craindre que des réglementations se basant uniquement sur les consommations d'énergie primaire ne permettent pas leur développement. Des calculs d'ordre de grandeur se basant sur les technologies actuelles montrent pourtant qu'en combinant les pompes à chaleur avec les modes de génération de l'électricité qu'on peut raisonnablement envisager de construire en France, le nucléaire, le gaz et l'éolien, on obtient ce qui est sans doute une façon de se chauffer qu'on peut à la fois déployer à grande échelle et compter parmi les plus bénignes pour le climat. On ne peut que se demander pourquoi la réglementation n'encourage pas plus ce qui est d'ores et déjà la 4e source d'énergie renouvelable en France.

Commentaires

" Cela a rendu le chauffage électrique à simples radiateurs efficace sur le plan des émissions de CO₂ grâce à une combinaison avec une isolation renforcée. "

Les gens installent des convecteurs parce que c'est :

- facile et rapide : j'achète, je pose

- sans risque de délais : je n'ai pas forcément besoin de le faire faire par un entrepreneur qui mettra entre 1 semaine et 6 mois

- sans entretien contrairement à la chaudière à flamme (en plus beaucoup de gens préfèrent éviter le gaz sans savoir expliquer pourquoi)

Pour les deux premières raisons, la plupart des gens ne vont pas faire poser une meilleure isolation (encore moins une pompe à chaleur).

Je ne crois pas du tout que la plupart des appartements avec chauffage électrique sont bien isolés, au contraire. Dans la construction, par principe on rogne sur absolument tout. On préfère faire des économies de bout de chandelle qui à construire de la m.....

" il faut libeller les normes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. "

- qui ne sont connues qu'après qu'on a fait les zolis graphiques à la fin de l'année

- qui dépendent du fournisseur d'électricité

- et de sa future politique d'investissement

...

Avec des calculs énergétiques rapides, David MacKay, auteur de L’énergie durable — Pas que du vent ! et devenu Conseiller scientifique en chef du Ministère britannique de l'énergie et du changement climatique, est arrivé exactement aux mêmes conclusions que vous.

---

«La pompe à chaleur doit disposer de fluides calorifiques [...]»

Pour info, on n'est pas obligé d'utiliser comme fluide calorifique un HFC, dont le Pouvoir de Réchauffement Global est très élevé. Cela peut aussi être du CO2 supercritique, comme dans le système EcoCute que les Japonais ont mis au point il y a une dizaine d'années, par exemple. Il s'avère que le CO2 supercritique offre de nombreux avantages par rapport aux CFC et aux HFC, aussi bien en termes d'émissions de gaz à effet de serre que de consommation d'énergie.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le Japon est le pays qui compte le plus de pompes à chaleur pour 1000 habitants, et si le modèle EcoCute à CO2 supercritique est devenu le modèle de pompe à chaleur le plus installé dans le pays.

simple-touriste,

On peut très bien arguer que les logements chauffés à l'électricité ne sont pas mieux isolés, mais alors il faut expliquer pourquoi au total, par m², le chauffage électrique consomme moins. On peut trouver des raisons comme le fait que le chauffage électrique ait été installé dans les endroits au climat clément, ou que les gens vivent dans un logement plus frais. Mais il y a aussi des normes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent vous valoir de ne pas être raccordé par EDF, ce qui est assez ennuyeux de nos jours.

Les émissions de CO₂ ne sont certes connues qu'à la fin de l'année, mais il s'avère que d'une année sur l'autre on peut prévoir avec une bonne précision les émissions du secteur électrique, malgré les variations du climat. Dingue, non? On peut aussi éviter les mauvaises surprises grâce à une réglementation idoine. Il ne faut pas croire que les réglementations soient indépendantes. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre suppose d'avoir une stratégie un minimum cohérente. Ce qui justement va diriger les investissements des industriels, de toute façon pour construire une centrale, il faut avoir de fait l'accord de l'état qui va délivrer le permis de construire et mener le plus souvent une enquête d'utilité publique. De fait, on peut interdire la construction de tous les moyens de production d'une certaine importance dont on ne veut pas, via une réglementation explicite ou des tracasseries sans fin.

Je pense que les plus gros consommateurs de calories évitent le chauffage électrique (si ils ont le choix), tout simplement. Les gens savent bien comparer la prix du kWh gaz et électrique.

Quand les gens font des gros travaux, ils en profitent pour :

- mieux isoler

- passer à l'électrique parce qu'ils n'aiment pas le gaz, pour des raisons plus ou moins rationnelles (*)

Faire des gros travaux prend du temps, il faut une bonne occasion; et à cette occasion, les gens profitent pour faire "la totale".

(*) Franchement, c'est délicat de trouver des entreprises compétentes pour la maintenance d'une chaudière, on tombe parfois sur de drôles de zozos (un technicien m'a affirmé qu'il n'était pas nécessaire de revisser 2 vis sur une chaudière étanche en la remontant, parce qu'il les avait oubliées!). Je comprends que des personnes se détournent du gaz pour cette raison.

@simple-touriste : Effectivement les plus gros consommateurs favorisent le gaz parceque là où les petits consommateur paye le MWh quasiment le même prix que pour l'électricité, les gros consommateurs sont eux récompensé par une division par 2 de leur prix au MWh. Ce qui conduit à faire très peu d'effort sur l'isolation, et une consommation en moyenne 2 fois supérieure à celle des foyers équipés à l'électrique, pour une facture quasi équivalente (6/7% supérieure en moyenne, ce qui s’amortit sur la réduction des frais d'entretien cf http://www.ecoco2.com/blog/?p=7434 ).

Un phénomène qui mystérieusement est passé totalement inaperçu des verts qui assez régulièrement conspuent l'électricité pas assez chère en France qui nous pousserait à consommer trop. Mais jamais, ça jamais, n'ont parlé de ce qu'il se passe pour le gaz.

Je souhaitais faire quelques commentaires sur le sujet, mais pas eu le temps de les préparer.

Remarque simple, j'ai l'impression que tu n'as jamais vu ce rapport de l'OPECST pour le Sénat concernant les options recommandées pour le Grenelle 1 ?

http://www.senat.fr/rap/r09-135/r09...

Voir en particulier le chapitre "V Les Faux Débats Théologiques"

Le fait que ces conclusions ait pu être enterrées de cette manière, et ceux qui ont mis en place la RT2012 prétendre qu'il n'existait pas en dit long sur les rapports de force en place. Dans la guerre de trois, il est clair que 2 des camps jouent ensemble, et que leur objectif réel n'est pas la réduction des émissions carbone.

jmdesp,

Non, je n'avais pas lu ce rapport. J'avais vu que l'OPECST avait fait un rapport sur la pointe électrique (pas lu non plus) et développé un concept d'émissions moyennes marginales dont je n'avais jamais pris le temps de voir comment ils le définissaient. Il faut dire que leur raisonnement n'est pas faux et se défend tout à fait: par exemple, il est tout à fait vrai que si on veut éliminer les émissions marginales, il ne faut plus que des moyens sans carbone. Et puis pour que les calculs marginaux marchent vraiment, il faut prendre en compte les véritables capacités d'exportations et de construction de moyens supplémentaires de production. En clair, il suffit d'interdire les nouvelles centrales au charbon sans capture du carbone pour le chauffage électrique devienne intéressant.

Pour ce qui est de GDF, il est clair que son objectif est de vendre le plus possible de ce qui fait sa spécialité: du gaz. C'est son activité principale en France aujourd'hui. C'est différent en Belgique, où il est l'ancien monopole national et où il possède le parc nucléaire local. Sa production française est minime comparée à celle d'EDF, ils savent donc à qui une expansion du chauffage électrique profiterait, puisqu'on est maintenant proche d'un duopole électricité/gaz. Inversement, EDF préfère vendre de l'électricité, pas forcément nucléaire d'ailleurs.

Quant aux écologistes, il est patent qu'ils parlent de lutte contre l'effet de serre, mais que nombre de leurs actions vont en sens inverse. C'est donc que c'est une cause secondaire. Que dire du maintien des centrales au lignite en Allemagne, du silence sur le fait qu'une baisse de la consommation d'électricité ne signifie pas que la part du nucléaire baisse, etc ? Pour moi, c'est clair: la lutte contre l'effet de serre n'est quasiment qu'un prétexte pour pousser ce qui est le fond de la pensée écologiste: le soutien aux thèses de la décroissance. D'une certaine façon, ils ne sont pas convaincus par les preuves scientifiques mais plutôt par les opportunités qu'ils y voient pour leurs thèses. De la même façon, les producteurs de charbon sont vent debout contre ceux qui se disent d'accord avec les scientifiques: ça nuit à leur existence même.